目次

書籍『新しい文学のために』①基本的手法としての「異化」まで(1~4章)

書籍『新しい文学のために』②文学は世界のモデルをつくるまで(5~8章)

書籍『新しい文学のために』③神話的な女性像まで(9~13章)

書籍『新しい文学のために』④新しい書き手へまで(14~16章)

研究会3回目。9章~13章を読み解いた。

9 読むと書くとの転換装置(一)

子どもは、感情が高まると歌をうたう。その歌はしばしば即興の自作である。原始人もそうだったにちがいない。それが教育によって知能が進むとか、生活にゆとりができて文化が蓄積されるようになると、歌も巧みになるし、専門の歌うたいも出るようになる。文学が独立し、創作と享受が分れる段階がおとずれる。しかしこの分化は、一回かぎりのものでなく、絶えず分化と集合と再分化が、意識するとしないとにかかわらず行われているのである。今日では、専門の創作者と、享受者である大衆とは、ハッキリ分かれているようだけれども、よく観察してみると、享受の作用には必ず創作の契機がふくまれているし、一方、職業としての作家も、創作の過程に享受を織りこんでいる。時に創作者の側に立ち、時に享受者の側に立つという形で、その過程の連続がなければ創作はできない。この形は、子どもや原始人の場合と同様であって、ただそれを複雑化したものにすぎない。享受者の方でも、自身が創作的欲求を働かせるとか、創作の過程を理解するとかすれば、それだけ享受が完全になることは、日常の経験でだれでも知っている通りである。(p.107)

以上は、中国文学者竹内好の文章の引用だそう。

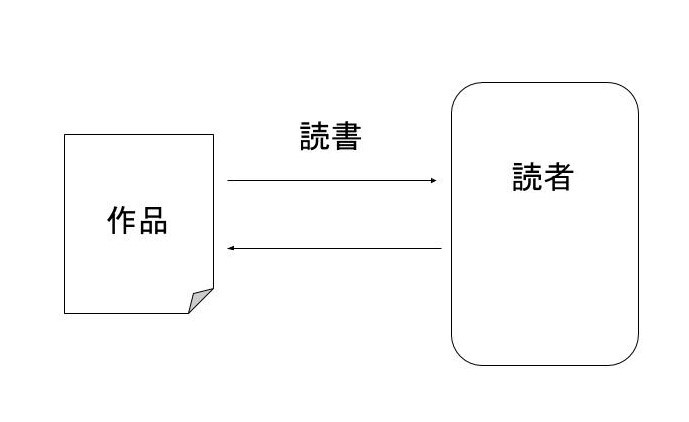

以前の読書会の資料で以下のような図を使っていた。

↑これは読者が「作品を「テクストとしてだけ読む」関係。

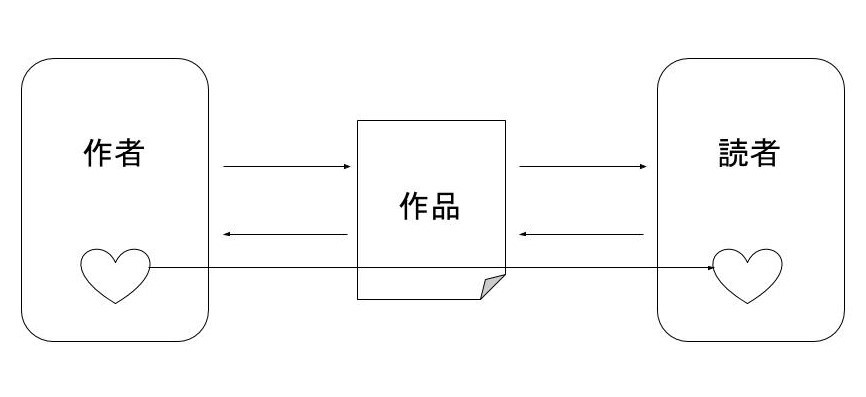

↑これは作品を通して「作者とコミュニケーションする」関係。

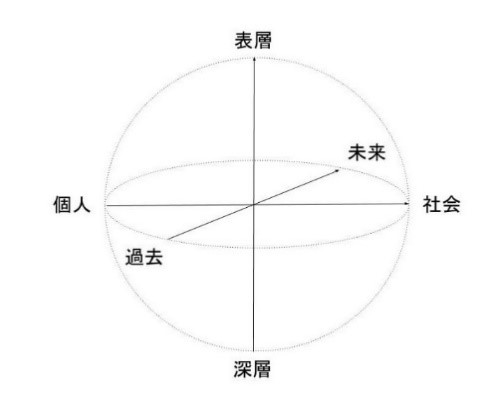

↑これは「ヒストリースフィア」と呼んでいるものだが、作者という一人の個人をとりまく社会がある(X軸)。

個人には過去があり、社会には歴史があり、それぞれに未来がある(Y軸)。

個人には表層意識と潜在意識と無意識という深浅があり、社会にも上層下層というレベルがある(Z軸)。

どの軸の、どの位置から読むかによって、作品の価値や意味は変わってくる。

小説に限らずだが、物語は、読者や観客(竹内好の言い方で言えば大衆)が、受けとり、共感したり反発したり、批判したり、やりとりされる中に存在する。

けっして、テクストそのものに良い悪いといった価値が潜むものではない(だから今のところAIには書けない)。

知らずしらず行なっている多面的な読み方を、自分で「書く」ことをめざしている読み手ならば、あらためて意識的に行なわなければならない、ということである。(p.110)

これは同時に、自分自身の「文学論」を持たなくてはならないとも言えると思う。

「方法論」=テクニックとしての書く方法というのは、ある程度の客観性があり、学ぶこともできる。

これを建築で喩えるなら「家を建てるための技術」といったところは、科学的・物理的に検討することができる。

情報伝達としての文章術であれば学べるし、おおよそ、学校の国語でも習えることである。

これに対して、小説は、それまで誰も見たことのない「新しい家」を建てる芸術である。

ときに、住むことが適わない、つまり住居として破綻している家にも、可能性を提示するような意義がある。

たとえばひとつの作品が、どのような手つづきで書かれることになったか、それを――おおいにフィクションでもありうる理由づけながら――作品自体のなかで、読み手と共通事項とする「動機づけ(モテイヴェイション)」。日本文学に特有の私小説では、「動機づけ」はもっとも単純であり、その作品の書き手が、作家としての自分の生活を書く、ということが共通の了承事項となっている。ところが『ドン・キホーテ』は、クンデラもいうようにこのジャンルの最初のものでありながら、じつはイスラムの物語をスペイン語に翻訳して刊行するのだといいはる、特別な「動機づけ」が、作者セルバンテスによって工夫されているのである。

さらに「手法の露呈化」もロシア・フォルマリストの理論だが、それは、現に読み手にさし出されている当の作品が、作家によってどのように書かれているかを――進行中の作品をヨコに断ちわるようにして――示すものだ。それは作家が、当の作品の書き手であるとともに、かれの時代とどう関わって生きているかを示すために――読み手と同時代性を確認しあうために――有効な手法である。(p.111)

「動機づけ」「手法の露呈化」というのは視点のテクニックとして、使えて面白い。

僕らは、書くための理論すなわち方法論に支えられながら実作を書く。しかし、実作を書く経験によってはじめて、文学の方法論は真に納得されるものである。いくつかの書くための方法論を並べて、そのうちどれがより重要かを、文芸理論の研究者や批評家によく弁別できないことがしばしばであるのは、かれらに実作の経験がないという理由にもとづくだろう。印象批評を重視する者らの、方法論への軽視・無視も、じつはおなじ理由にもとづくように思われる。(p.117)

この一節はとても同感。

理論やテクニックを軽視するアーティスト気取りも多いし(それでいて、結局は自分が小慣れたテクニックを過度に神聖視している)、理論ばかりで実作をしない屁理屈評論家も多い。

10 読むと書くとの転換装置(二)

この章に書かれていることは実作の経験として共感できるところが多々あった。

その中でも、とくに気になったところだけを引用する。

新しく読む本について、誰もが「期待の地平」をいだき、読みながら、ほとんど自然発生的に、批評の言葉を湧きおこらせる。その批評の成立には、眼の前の本との比較の対象があるはずで、それを読む中心軸をなすモデル、とみなすのである。「期待の地平」ということを、読む中心軸をなすモデルにそくしていいかえるならば、それはその時現在自分の持っている、読む中心軸をなすモデル+αということである。新しく読む作品が、そのレヴェルを上まわるか、下まわるのを発見するかたちで、僕らは読み手としての能動的な反応、つまり批評を行なうのである。(p.121)

このことに無自覚な人が多いと思うが、意識してみれば、その通りだと気付くと思う。

簡単に言ってしまえば「褒めるとき」も「貶すとき」も、自分が基準でしかない。

僕は自分の経験に立っていうが、まだ若い時期に、それまで意識しないで積みあげてきた読む中心軸をなすモデルを、なんとか意識的に作りかえたい、という思いをいだくことがある。その際、自分で選んだある作家・思想家の、すべての作品を集中的に読むことは効果的である。それをあわせ考えれば、ここでモデルという言葉を使っていることの意味もくっきりしてくるであろう。(p.122)

読む主体を書く主体に変換する方法として、実体験として共感できるところがある。

僕の場合、小説で全集を読み通すといった経験はないけれど、映画で好きな監督の作品をすべて見たとき、その「監督らしさ」を感じられ、感じられたときには盗むこともできる。

そのときには、もう、自分の書く主体になっているのである。

より普遍的な意味での小説を書く際には、書く自分と書こうとする作品との間に――さきのいい方につなぐなら、この社会に生きている主体としての自分と、書かれる作品との間に――、ひとつ批評的なクッションを置く手続きが必要だと感じられるのである。それはまたフィクションと、ノン・フィクションとの、作家の主体における書き方のちがいをあきらかにしもするであろう。(p.122)

「作者―テーマ―社会―読者」の関係。

脚本を中心に学んでいたおかげで僕は「近代・現代文学をタテにつらぬく「私小説」という基本感情」には、あまり縛られていないと感じられた。

テーマの無いようなエンタメ作品には、この作者と作品の間におく「批評的なクッション」が不足しているのだ。

構想という言葉は、conceptionの訳語として、わが国の文学の世界に入ってきたのだろう。それは妊娠という言葉でもある。おおくの場合、人は望んで妊娠する。女性の肉体というオルガニスムが、そのための構造体として作られているのでもある。ところが妊娠によって、肉体は大きな危機にさらされる。妊娠した女性の肉体が、妊娠された胎児を育て、出産にみちびくのではあるが、当の女性自身、妊娠の全体を、自分の意志のままにコントロールしうるのではない。

小説の構想の働きにも、おなじ性格がある。書き手が構想する。しかし様ざまなレヴェルにおいて構想されるいちいちが、書き手の全的コントロールのまま育ってゆきえるものではない。構想されたものによって書き手が危機におちいってしまうことも、しばしばある。様ざまなレヴェルにおいて構想という行為を検討することで、書くということのなりたちを深く理解することができるし、それは読むということのなりたちへの再認識に向けてもフィード・バックされる。(p.124)

構想というセンスは、僕の中ではフック、テーマといったものと重なるが、ストーリータイフーンとして考えたときの感覚が一番近いように思う。

うまく言えないが、物語の根幹的なテーマとでも呼ぼうか。

大江先生はすごく重要なことを言っていると感じる。

この構想が、物語内で実現されることが、初回の「小説は、それを読む人間に、当の小説が作られてくる過程を経験させる。小説を読み終わった時、かれの手にあるものは、いわば残りカスであって、そこにいたるまでかれの経験したことそのものが小説である。(p.37)」とも繋がる。

妊娠のように物語に孕んだ新しい命を見せることこそが小説である。

同時に「動機づけ」「手法の露呈化」という方法論も効果を発する。

11 道化=トリックスター

(『特性のない男)』について)兄妹と道化が、メタファーの関係において結ばれる。メタファーとしての道化の意味を、さらに確実にしてゆくと、道化というシンボリズムが成立する。このシンボリズムを物語のレヴェルでとらえなおす時、それは道化の神話となる。ある対象をよく表現するために、そのためのしかけとしてメタファーが使われる。そのメタファーをさらに強化して、特定の文脈を離れても通用しうるうようにした時、それはシンボリズムと呼ぶことができる。物語のなかで、このシンボリズムに役割をもたせれば、そこに神話が成立する。逆のすじみちで考えれば、神話の要素としてシンボリズムがあり、そのシンボリズムが、まだひとつの文脈で一回かぎりの用法として使われる時、それはむしろメタファーと呼ぶほうが自然である。(p.135)

メタファー→シンボリズム→神話という、物語の階層をつなぐタテ糸のような技術。

トリックスターはさすらいつづけ、ありとある側面で、愚かしく、また賢く、強いものに勝つかと思えば、弱いものに破れ、男でありながら女として結婚しもする。しかもトリックスターは、その冒険の成功や失敗のたびごとに、世界の固定した部分を揺り動かし、その意味を更新し、人びとに新しい知恵をあたえる。かれの通りすぎた所ではどこでも、世界は次つぎに新しい様相をあらわす(p.141)

神話・民話は、長い年月に渡って人類の共有の智慧となっている。

多くの人に共感と感動を与える。

「神話」には「構造」と「真理」のふたつの側面が潜んでいると思う。

「構造」の側面は、ここで詳細には書かないが、モノミスがなぜ、現代のエンタメ構造に通じ得るのかということで説明できる。

「真理」の側面は、智慧にあたる部分であり、人間が陥りやすい悩みや問題、解決できない不条理などに対しての向き合い方などの、一つの例を示しているのではないか。かんたんな例はことわざや箴言の類い。

大江先生の、道化の神話、トリックスターの神話という呼び方は「構造」と「真理」の側面を曖昧にとらえてしまう危険があるとも感じる。

「構造」やキャラクターの側面からみれば「フールトライアンフ」の型にあてはまるし、「真理」の側面からみれば「諸行無常」「万物は流転する」といったことの現れ。

トリックスターやグレートマザーといったアーキタイプは、曖昧模糊とした深層心理や、物事の道理を、擬人化することで掴みやすくしている反面、本質的な意義を削ぎ落としてしまう可能性がある。

(最たる例が、物語論における英雄や女神を男女のようにとらえる考え方)

メタファーからシンボリズムへと昇華させる技術はとても使えると思うが、その先の目指すべきは「神話」というより、別な言葉にした方がよいと感じる。

いま、浮かぶのは「智慧」といった言葉だろうか。リワードともいえるか。まだ定まらないが、安易に神話と呼んでしまうことには、微細な違和感がある。

安易に「神話につなげる」といった呼び方をしないように気をつけたい。

俗に言えば「神話」なのだが、技術として使うときには、形骸化した神話に引っ張られてしまう危険もある。

この微妙な点には注意したいが、技術としては、かなり奥深いと思う。

ひとつの真実で物語を展開しないということこそ、ポリフォニック・ストーリーの意義だとも思う。

(※メモ:矛盾する真理。神話的構造は智慧を伝えるための構造。)

12 神話的な女性像(一)

この章では、まず幼児元型について触れられている。

心理学者ユングと神話学者ケレーニーが行なった、童児神・童女神の分析が有効な支えとなろう。(p.149)

という前置きのあと『神話学入門 (晶文全書)』を要約しているが、要領を得ない。

印象として、大江先生は心理学の方面にはあまり通じていないと感じるが、この『神話学入門』を読んでいないので、はっきりとはわからない。

古本で注文したので、「幼児元型」については、本書を読んでから検討することにする。

つぎの「女性像・女性的なるもの」について「文学の世界を活気づけるために、大きい深い役割をはたしている」(p.151)と書いているが、これまでの「トリックスター」「幼児元型」とちがい、その特性については語らないまま、『罪と罰』やフォークナーの「スノーブス三部作」を例にあげることで、

言葉そのものが、僕らを神話が日々語られていた時代にまで一挙に連れ戻す、不思議な力をそなえているのである。(p.159)

などと、あいまいな言葉で濁している。

ここには神話的な力への、根拠のない信頼が見え、文学論ではなく、主観的な意見に過ぎない。

大江先生の引いている女性像は、あくまで「魅力的な女性キャラクター」に過ぎないように感じる。

特性についての定義がないので、違うのか、どうかの判断もできない。

神話的な力ということを改めて考えておくと、

太古の時代からくり返されて用いられる「構造」や「キャラクター」には、人間の本質につながるような特性が潜んでいる。

それを神話的という言葉で呼ぶのであれば「神話的な構造」はそのままモノミスだし、

「神話的なキャラクター」は潜在意識のアーキタイプといえる。

アーキタイプは、現代ではもの凄く誤解され、安易に用いられていると感じる。

たとえば「グレートマザー」を母という、女性性として捉えているなら、その時点で間違っている。

得意になって、物語の解釈に「父親殺し」をもちこむ批評家がいるが、それも、ただストーリー上の「父親を殺す展開」と解釈するのは表面的すぎる。

スターウォーズのルークがダースベーダーを殺したのは表面的な事実としての「父親殺し」でしかない。

心理学的な側面から「子供だった人格が、成長して、父親を乗りこえる」という解釈をしても、それもまだ心理学でしかない。

人間の、深遠な智慧に根ざすような意味で考える「父親殺し」は「父親との一体化」である。

二項対立であったものが、矛盾したまま合一されたような状態が「無への回帰」であり「究極のリワード」となる。

善悪に縛られない「トリックスター」や、両性具有性をそなえた「幼児元型」は、その意味で、キャラクターそのものが「究極のリワード」へ近づく、ヒントを見せるだろう。

それは、まさに物語がもつ「神話的な力」と呼ぶことができると思う。

しかし、ここで提示されている『罪と罰』のドゥーニャ、『村』のユーラは、そういった神話的な力をもったキャラクターではない。大江健三郎が感じる強く魅力的な女性キャラクターを紹介しているだけだ。

そもそも、言葉とは人間が「不条理な世界」に相対したときに、名付けることで固着し、扱いやすくして、折り合いをつけるためのものである。

神話的な力は、不条理な世界に相対したときに、畏怖の念に近い。

そこには「神」が存在していた時代であり、まさに今も生きているような神々しさと恐怖を感じる。聖書にあるような「主の名前をみだりに唱えてはならない」ような存在でもある。

それは大江先生が言うような「神話が日々語られていた時代」どころではなく、言葉によって封じられていた「神」の封印が解き放たれてしまったようなときだ。そういう物語こそが神話的な力をもつ。

言葉の力ではなく、言葉では語りえぬものを、物語を通して感じさせたとき(※これこそ「異化」だと思うし、固着の対義語として、あえて「剥離」とでも呼んでもよい)に、見えてくるものである。

大江先生に対して「女性的なもの」を定義していないと指摘した手前、僕の「グレートマザー」の特性を示しておく。(グレートマザーが大江先生の女性性かは定かでない。書かれていないので)

グレートマザー的な女性キャラクターから、「言葉の剥離」を起こすのであれば、一般的にイメージしやすい「すべてを受け入れるような海のような心」(いわゆる母親の強い愛情とか神の赦し)を強度に描くこと(弱いと親切な人にしか見えない)。

あるいは、グレートマザーのもう一つの側面である「魔女」「鬼婆」の顔(荒々しくすべてを飲み込むような海の側面)も見せなくてはならないと思う。(母と信じていたものの、もう一つの顔を見たとき、読者は不安を覚え、同時にその不条理こそが、実は真実でもあると思い知るのである)

こういった心理学、神話学に対する理解のまいまま、用いられる「グレートマザー」や「父親殺し」や「トリックスター」はただのステレオタイプとしてのキャラクターモデルにすぎない。

13 神話的な女性像(二)

この章において、ようやく「神話的な女性像」の特性について具体的に触れている部分があった。

生まれつき情熱のかたまりであるような女性が、衝動のおもむくまま大きな振幅をえがいて、激しい勢いで行動する。そのような女性的元型を……(後略)(p.164)

「情熱のかたまり」「大きな振幅をえがく」「激しい勢いで行動する」これらが神話的女性像の特性とは思えない。

主人公のもっている特性である。

「振幅をえがく」とはキャラクターアークと言い換えられるし、たびたび触れている「文学的しかけ」だとか「跳び越え不可能な溝」といったものも、構造的に「葛藤」を含むということで解釈されうる。

少なくともアーキタイプレベルの「神話的な女性像」を語っているとは思えない。

以上。

ひきつづき、次の章を読んでいきます。

緋片イルカ 2022/01/12