※あらすじはリンク先でご覧下さい。

※分析の都合上、結末までの内容を含みますのでご注意ください。

※この分析は「ライターズルーム」メンバーによるものです。

【ログライン】

母子家庭で育つ湊は、同性であるいじめられっ子の依里と出会い恋に落ち、自分たちに押し付けられている「普通」に苦しみ、焦点をズラして母親に話そうとした結果、担任を辞職に追い込むことになる。

【フック/テーマ】

学校での暴力、いじめ/子供の性的マイノリティ

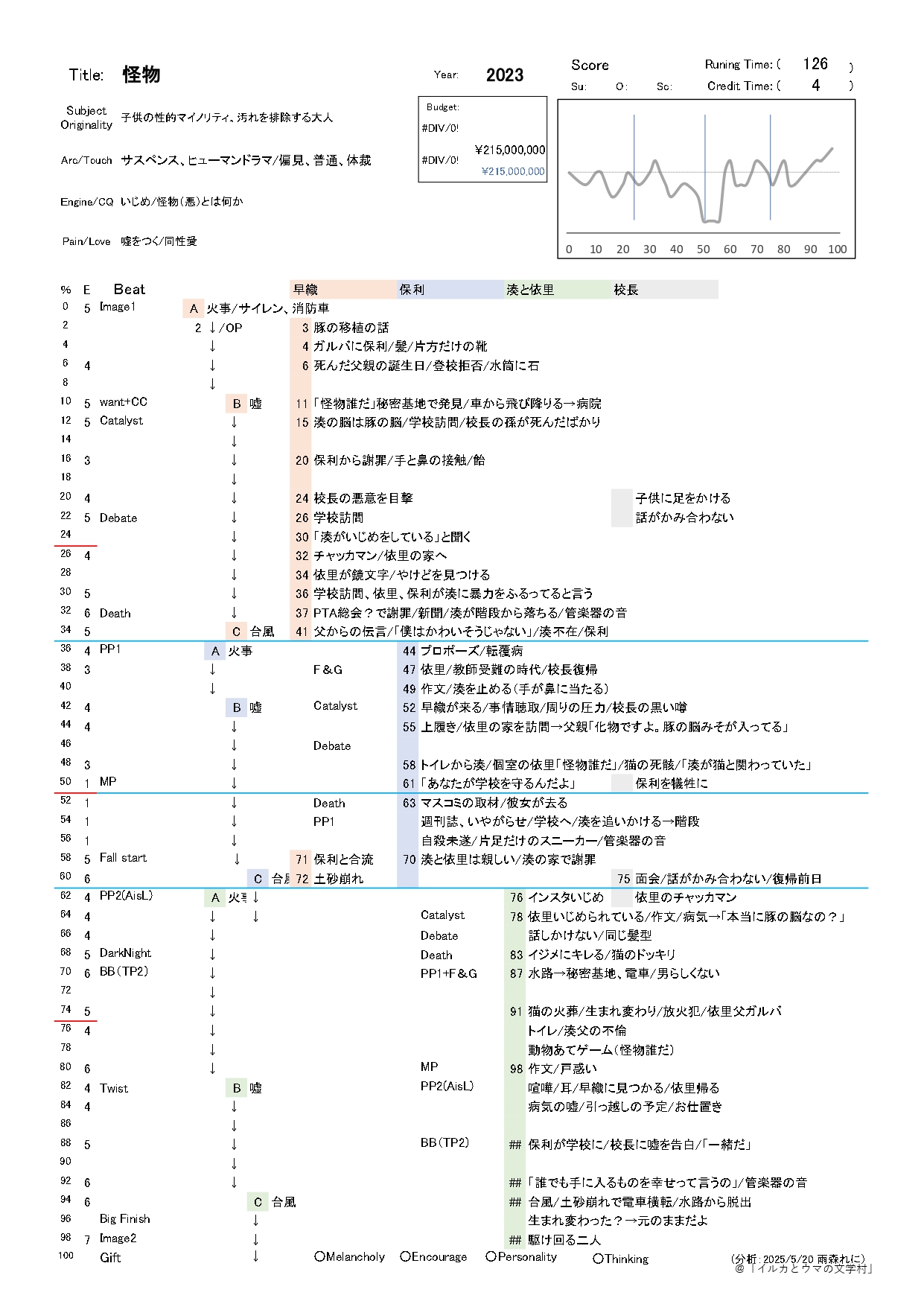

【ビートシート】

Image1「オープニングイメージ」:「火事を眺める依里」

依里視点。自分を生まれ変わらせようとする父親を、逆に生まれ変わらせようと足掻く。

GenreSet「ジャンルのセットアップ」:「火事」

サスペンス

Premise/CQ「プレミス」/「セントラル・クエスチョン」:「怪物(悪)とは何か」

偏見、普通、体裁、噂、いじめ、家庭、虐待、理性……様々なシチュエーションで悪は何なのかを問う。

want「主人公のセットアップ」:「不安定な男の子」

死んだ父親と、育ててくれている母親のために「普通」になるべきだとわかっているが、同性に恋をした辛さに苦しむ。

Catalyst「カタリスト」:「学校訪問」

湊が受けている暴力について話すため、早織が学校を訪れる。湊の嘘が大きな事件となるきっかけ。

Debate「ディベート」:「2度目の学校訪問」

大事にしたくない学校側がのらりくらりとかわす。学校側の意志が介入し、事件の本質がわかりにくくなる。

Death「デス」:「保利が辞める」

保利が保護者らの前で謝罪し、辞職へ。真実がうやむやになる。

PP1「プロットポイント1(PP1)」:「保利の物語」

真実を補填する要素として、保利視点で物語が進む。時系列は冒頭の火事の日に戻る。

F&G「ファン&ゲーム」:「学校」

学校側のスタンスや生徒たちの生活を見せながら、キーワードになる「男らしさ」がちりばめられている。

Battle「バトル」:「真実」

湊の嘘や、学校側の介入により操作された印象などが明らかになる。

MP「ミッドポイント」:「犠牲になる」

真実に意味はなく、学校のために辞めさせられる。

Fall start「フォール」:「勘違いに気づく」

保利は湊という悪が、依里をいじめ、自分を陥れたと思っていた。しかし、湊と依里は仲良しだと気づき、自分の勘違いに気づく。別の真実に近づく。

PP2(AisL)「プロットポイント2」:「湊と依里の物語」

湊と依里が土砂崩れにあい、真実を失う(オールイズロスト)

ここから物語を湊と依里の軸で進め、更に真実を補填する。

DN「ダーク・ナイト・オブ・ザ・ソウル」:「見過ごせなくなる」

湊としては、気になる存在だがいじめられっ子の依里。学校で話しかけないでと約束するも、いじめの現場を見てキレてしまう。これにより、ふたりの物語が加速する。

BB(TP2)「ビッグバトル(スタート)」:「秘密基地」

しがらみから解放されるふたりだけの世界が始まる。

ここから保利が勘違いした事柄が、別視点で展開される。

Twist「ツイスト」:「早織に見つかる」

遅い時間まで依里を待ったため、秘密基地前の水路で早織に見つかってしまう。それにより、依里は帰る。

順調なふたりの世界にヒビが入り、湊は嘘をつく。

Big Finish「ビッグフィニッシュ」:「脱出」

秘密基地が土砂崩れに飲み込まれ、水路から脱出する。ふたりの居場所は一旦なくなる。現状は何も変わらない。

Image2「ファイナルイメージ」:「駆け回るふたり」

台風一過のみずみずしい自然を駆け回るふたり。生まれ変わったのではなく元のまま、自由に走る。

【作品コンセプトや魅力】

45分軸を3本。幸せの在り方が「普通」によって作られる世界に疑問を投げかける。

人間の汚さを持ちつつ、体裁を整える大人。少年の性的マイノリティ。子供の感性。

【感想】

「好き」5「作品」5「脚本」5

主人公がどう変わるかという基本的な物語構造とは離れている作品だと思います。

物語が終わっても、登場人物たちはまだ迷い続け、悩み続け、苦しみ続けるんだろうという余韻が残ります。ここから苦境に立ち向かい幸せになる話を見たい人も多いでしょう。もしくは放火や冤罪について解決してほしいという声もあるでしょう。

ですが、私はこのままでいいと感じます。あくまでこの物語は「とある教師が辞めるまでに起こった出来事」がメインなので。その話の間に複雑に絡んだ要素を丁寧に見ることができて、私は満足しています。最後のシーンで少年たちに幸あれと願えました。

(雨森れに、2025/5/21)

この作品は、群像劇的な構成で「1つの大きな事件」を様々な視点から描くことで、テーマを多面的に描くときに用いられる構成法です。

雨森さんのログラインでは、

「母子家庭で育つ湊は、同性であるいじめられっ子の依里と出会い恋に落ち、自分たちに押し付けられている「普通」に苦しみ、焦点をズラして母親に話そうとした結果、担任を辞職に追い込むことになる。」

とありますが、これは全体を見てストーリーを理解した上で、要約されたもの(あるいは湊というキャラから見たもの)でしかなく、作品全体を捉えるログラインとしては不足しています。

構成表を見ると「保利先生」のシークエンスが始点・終点としていますが、群像劇では、こういったシークエンスの切れ目をプロットポイントにするような安直な取り方をしてはいけません。MPの意図も不明です。ログラインを湊視点にしたのであれば、湊にとってのミッドポイントでとるべきとも言えます。

群像劇のアプローチとしては、まずは各シークエンスの「スリーポインツ」をとるようにします(分析表でタテ軸を各キャラクターに分けているのはとても良い)。

この作品は明らかに3つのシークエンスがあり、それぞれ視点となる人物が違います。「母親」「保利」「湊」であり、ログラインでも3本を別々にとる必要があり、さらに作品全体としてプロットアークとしてのログラインをとるようにしなければ、この作品をきちんと分析したとは言えません。

「スリーポインツ」をとるということはイコール「ログライン」に繋がりますので、以下に示します。

1人目「母親視点」で見ると「母親が、息子が担任に暴力を受けていると聞く学校へ抗議し、謝罪させる話」となります。

catalyst:息子の水筒に土(いじめか?)(9分/8%)

PP1:担任が「湊の脳は豚の脳」と言ったと聞く(15分/12%)

MP:校長を問い詰める(「人間です」)(29分/24%)

PP2:いじめをしているのは湊だと聞く(30分/24%)

BB:依里の家を訪問。依里の証言(保利先生が麦野君を叩いている)を引き出して、勝利となる(が、エピローグで、まだ終わっていないという予兆)。

2人目「保利視点」で見ると「教師は、生徒の母親からクレームを受けて学校を辞めることになり自殺まで考えるが、真相に気づいて安否を心配して母親と捜索に出る」

catalyst:湊の鼻に肘をぶつける(50分/41%)

PP1:湊の母が学校に来る(52分/42%)

MP:校長にやっていないと主張するが拒否られる(61分/50%)

PP2:学校の屋根の上で自殺を考える(68分/56%)

BB:作文から湊と依里が親しいことを知り湊の家へ(結論は引き延ばし)。

3人目「湊視点」で見ると「少年は、いじめられているクラスメイトに惹かれて仲良くなるが、転校してしまう前に連れ出して二人は新しい世界へ(あるいは死んだ?)」

catalyst:音楽室で髪を撫でられる(81分/66%)

PP1:一緒に下校(関係開始)(85分/69%)

MP:秘密基地での時間(電車を眺める)(99分/82%)

Fall:依里が転校する+抱き合う(100分/82%)

PP2:母が来て、依里に会えない(106分/86%)

BB:台風の日、依里を連れ出しにいく。

これらを踏まえて、全体として捉える場合は「怪物は誰だ?」というキーワードを元にミステリー・サスペンス的なストーリーエンジンが指導をしていることに注目します(誰だ?はセントラルクエスチョンでもある)。

PP1:母親が、いじめをしているのは湊だと聞く(30分/24%)

ここから、嘘をついているのは「息子なのか? 教師なのか? あるいは?」というエンジンが始動する。母親視点から、教師視点のシークエンスに移っても、観客に真相はわからず……

MP:教師が、湊と依里が仲が良かったと気づく(70分/58%)

という地点に行き着くのがミッドポイントといえる。PP1は母親、MPは教師で、行為者が変わっているが、これが、うちのサイトで説明しているプロットアークという捉え方(ハリウッドはこの考えがないので群像劇を分析しきれていない)

Fall:真相が(観客に)明かされていく(78分/64%)

湊と依里が仲が良かったこと、いじめていたのは3人組の男子達だったことなどが湊視点で明らかにされていく。

PP2:湊が校長に嘘をついたと認める(110分/90%)

観客は、もう理解しているが、湊本人が嘘をついていたと認めることで「誰が嘘をついている?」のアクト2のエンジンが止まる。ほとんどの状況を観客は理解しているのでPP2っぽさがない。母親でも保利本人でもなく、校長に対して話すところもストーリーのズレでもあり、面白さとも言えるかもしれない。

BB:依里を連れ出しにいく(115分94%)

ストーリーの観点から言えば、アクト2で問われていたテーマと、ビッグバトルがズレている。ここは湊が主人公だとすると母親や教師に対する行動を起こすことがアクト3に繋がるが、依里を連れ出すという個人的な行動へ走る。作品全体からすればサブプロットがビッグバトルのようになってしまっていて、時間的には短いので耐えられるが、盛り上がりに欠けるとも言える。

全体感想:

セリフのリアリティは魅力的で、ちょっとした一言に惹き付けられるものがあるが、言葉遊びに陥ってチープなやりとりになってしまっているシーンも随所にある。例えば、教師は母親視点で描かれたときと、教師視点で描かれたときは言動が一致しているだろうか。校長の言動、依里の父親、教師の恋人など、チープなやりとりが見える。全体を特殊な構成にすることで、ミステリー・サスペンスを煽ることには成功しているが、エンタメ性を確保した反面、本質的なテーマからブレてしまっているのが構成からもうかがえる。感情移入しづらく、感情を動かされづらいのも、共感性よりもミステリー・サスペンスを煽られてしまうからである。もし、このストーリーを時間軸通りに、それぞれのキャラクターを丁寧に描いていったら、ラストはまるで変わったんではないかと思う。キャラクターアークがお粗末になっている点から考えると、リアリティのあるセリフも設定やバックストーリーに寄っているだけで感情に基づいていないとも感じられてくる。演出、演技も素晴らしく、脚本も、明らかにハイレベルではあるが、分析するからにはウイークポイントをしっかり見抜いて、もっと良く出来る可能性を見つけなければならない。

追記:※雨森さんの感想にある「とある教師が辞めるまでに起こった出来事がメイン」という要約には少しズレを感じます。言いたいことはめちゃくちゃわかりますし、大きく間違ってはいないのですが(厳密には辞めた後のシーンもあるし)、主題となっているものは何なのか?という視点から、しっかり言葉選びができると良い気がします。