※この記事は結末までのネタバレ含みます。

スリーポインツ

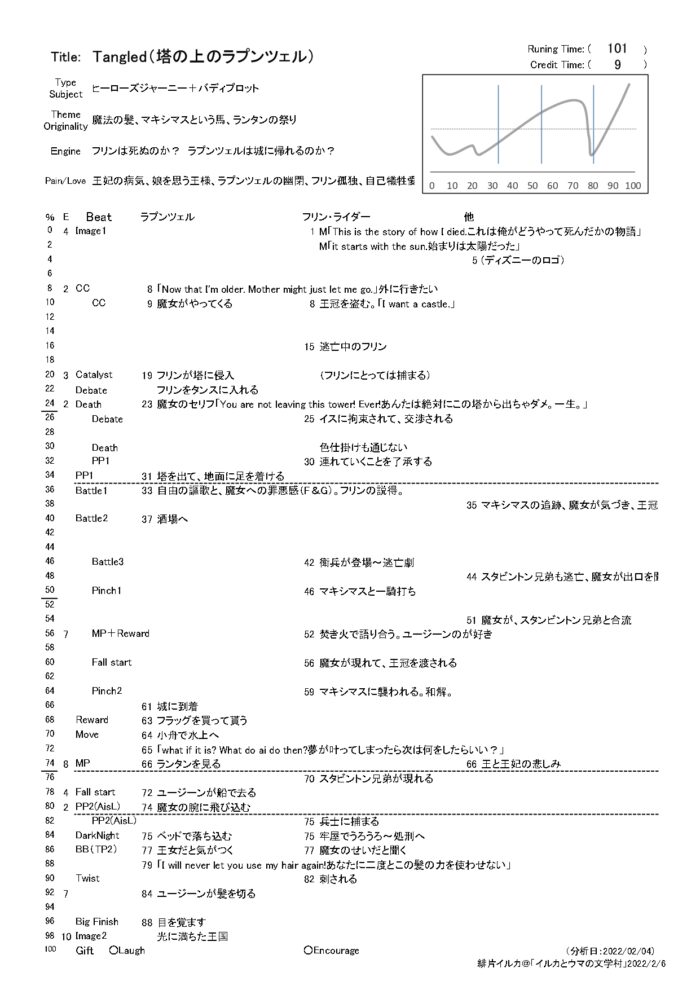

PP1:塔を出る(33分34%)

MP:フリン「焚き火で魔法を見る」(52分56%)

/ラプンツェル「ランタンを見る」(66分72%)

PP2:「魔女の腕に飛び込む」(74分80%)

ビート分析と解説

【ビートシート】

Image1「オープニングイメージ」:「太陽の滴→花→髪」

フリン・ライダーのモノローグから映画が始まります。モノーローグを使うこと自体が作品の色になってしまうので、ジャンルを選びますが「お伽話」なのでこの作品では問題ありません。フリン・ライダーの語り口は、まさに子供に語り聞かせているような調子で作品とマッチしています。第一声の「This is the story of how I died.これは俺がどうやって死んだかの物語」は、いきなり観客の気持ちをフックします。一言でサスペンスのストーリーエンジンが動きます。テクニックとしてはあざといやり方とも言えそうですが、現代の子供相手だとこれぐらいのパンチが欲しいといったところでしょうか。すぐに別のストーリーが展開されていくので、観客は後半になるまで「フリンが死ぬ」というフリを忘れてしまい、あざとさはあまり感じません。もしも、このフリだけで引っ張ろうとしていたら、もったいつけた、あざとい感じになっていたでしょう。フリンは観客の子供を怖がらせないよう「心配しないで」「俺の話じゃない。ラプンツェルの話だから」とつないで「it starts with the sun.始まりは太陽だった」これが作品のイメージアイテムです。太陽は「明るさ」「エネルギー」「生命力」の象徴といったところでしょうか。さらにラプンツェルというキャラクターを通して「魔法の力」「夢を追う力」「愛の力」といったイメージが重なっていきます。言うまでもなく魔女ゴーテルはそれらのアンチテーゼとして配置されています。魔女は「魔法の花」を独り占めすることで永遠の若さを得ます。ゴーテルが若返るシーンにモノローグで「Creepy気味悪いね」と重ねているところは、地味ですが大切なテクニックです。観客が「永遠の若さ」に憧れて、魔女への共感を生まないようにクギを刺しているのです。この映画は「非現実的な魔法よりも、人間の力をメッセージとして伝えるのだ」という提示になっています。兵士が花を見つけ「魔法の力」は王国へ移り、王妃の病気は治り、ラプンツェルが生まれる。誕生を祝ってランタンを飛ばす。しかし魔女がラプンツェルをさらってしまう。その後、魔女の元で育てられたラプンツェルは塔から出ることは許されないが、ランタンを眺めて、憧れている。物語が動きだす予感です。ここで作品タイトルが入ります。これより前、つまりフリンの語りはすべて「ラプンツェルの生い立ちを紹介するためのセットアップのシークエンス」だったと言えます。映画開始から5分かかっています。冒頭のディズニーのロゴで50秒差し引いても4分強。ただのオープニングイメージとしてなら長過ぎますが「これから塔に幽閉された少女が外の世界へ出ていく」という予感まで提示できているので、「カタリスト」的に機能しています。「カタリスト」が4分強なら、むしろ早いぐらいで、ラプンツェルにとっての「カタリスト」は大幅に遅れていますが、あまり気になりません。

また、このセットアップのシークエンスが、モノローグ中心で展開されているにも拘わらず飽きないのは、このシークエンスの中にもきちんとビートがあるからです。魔女と王様とどちら視点で捉えても構いませんが、王様で見ておきます。

カタリスト:王妃が病気になる。

デス:このままでは死んでしまうかもしれない。

PP1:兵士達に魔法の花を探しに行かせる。

MP:魔法の花を手にいれ、王妃が治癒。ラプンツェルが生まれる。ランタンの祭り。

フォール:魔女がやってくる。

PP2:ラプンツェルがさらわれる。

アクト3:ランタンの祭りを続ける

(ビッグバトルの予感):ラプンツエルがランタンに憧れている。

ビートで展開されているということはショートムービーのように構成されているということです。フリン・ライダーのモノローグはダラダラと説明をしているのではなく、物語を語っているのです。

ちなみに「唄うと髪が光り、生命力を与える」「髪を切ると魔法は失われる」といった「ルール」をきちんと先に提示しておくのは、ファンタジーやSFでの基本です。ルールの後出しは観客の怒りを買います。この映画では、そんな初歩的なミスは犯していません。むしろモノローグで言わせず映像描写で伝えています。言うべきことと、見せるべきところが洗練されたモノローグになっているのです。

これらのオープニングのシークエンスは、スターウォーズでいえばシリーズ1、2、3を要約したものに相当します。スターウォーズの1、2、3は、ルークという4の主人公につながる前のストーリーです。同時に主人公をとりまく世界のセットアップにもなっています。ラプンツェルでは王様と魔女は「魔法の力を巡って争っている」という構図があります。王が願っているのは「妃の命」「娘の命」ですが、自然の摂理に反した、人間を超越した力を願っているという意味では同じです。魔女がラプンツェルを奪ったことは、争いの末、魔女が勝利し、王国は暗い状態にあると言えます。太陽の光を失った暗闇の世界です。神話論でいえばアマテラスが岩隠れした状態です。ラプンツェルの生い立ちだけでなく、世界のセットアップにもなっているのです。暗闇に包まれた王国に、新しい光をもたらす英雄になるのがラプンツェルです。王国が、どう変わるかは映画のラストでわかります。

CC「主人公のセットアップ」:ラプンツェル「塔の中の生活が好き」

/フリン「自分の城が欲しい」

作品タイトルの後、改めて、成長したラプンツェルのセットアップが始まります。外見的特徴である「長い髪」を存分に見せながら、内面として「外に出てはいけないという教えを守っていること」「塔での生活に退屈しながらも、塔の中の生活が好きだ」と自己欺瞞に陥っていることなどが提示されます。もちろん本音は歌にあるように「Now that I’m older. Mother might just let me go.」外に出たいのです。これがwantです。ヒーローズジャーニーは「英雄が変化をもたらす」ストーリーです。外的な要素、すなわち王国の再建という部分に着目すればスターウォーズのようなアクション活劇になりますが、内的な要素(あるいは心理学的側面)に着目すれば「成長の物語」と言えます。ラプンツェルの誕生日という設定は、ストーリーに効果的に働いています。ラプンツェルは「Now that I’m older.」大人になって、自立するタイミングなのです。アーキタイプとしての解釈を加えれば、魔女はグレートマザーの負の側面、過保護な母親です。そこからの自立の物語でもあるのです。同じヒーローズジャーニー型でも、スターウォーズでは心理的側面はあまり描かれていません。

なお、カメレオンの、パスカルというキャラクターはサイドキックと呼ばれる役割(ロール)のサポートキャラクターです。サイドキックの特徴は「主人公を絶対に裏切らない」「いつでも味方」という一方で「主人公に影響を与える力を持っていない」と言えます。主人公を変えたり、動かす力があればメンターになります。この映画でのメンターの役割を担っているのはフリン・ライダーです。心理学的には、子供を外の世界へ連れ出す父親的側面ともいえます。

また小さな子供や精神的に未成熟なキャラクターに付随している場合、ウィニコットのいう「移行対象」であるという解釈もあります。「移項対象」とは主人公が成長過程で依存しているモノで、おしゃぶりや、ぬいぐるみなど。物語ではスヌーピーに登場するライナスの毛布が挙げられます。ジブリやディズニー映画には移項対象的なサイドキックが多々登場します。(※ちなみにアナ雪ではサイドキックであるオラフが突然メンター的な動きをして違和感があるシーンがあります)

構成に戻ります。

ラプンツェルのセットアップの後、フリン・ライダーのセットアップが始まります。盗賊であり「金銭」が目的であることがわかるシンプルなキャラクターです。城の上からの景色を眺めて「I want a castle.」と言っていることは押さえておくべきセリフです。この映画のウィキペディアによると、

前作『プリンセスと魔法のキス』(2009年)は、高い評価を得て世界中でおよそ2億7千万ドルを稼いだが、それはディズニー社が予想していたよりも低い収益であり、原因は「プリンセス」を強調しすぎていたために男子層からあまり支持を得られなかったことにあると同社は考えた[27]。ディズニーは男女両方へ映画を売り出すために、男性キャラクターのフリン・ライダーを強調し、また、タイトルを『ラプンツェル』(Rapunzel)から『タングルド』(Tangled)に変更した[27]。

ということですが、単に男性キャラクターであるということではなく「アクション部分」を担うキャラクターであることと、フリン・ライダーにもわずかながら精神的な変化が描かれていることがポイントだと思います。フリンはサブキャラクターではありません。もう1人の主人公と言えるぐらいの扱いです。ラプンツェルのヒーローズジャーニーの構成に、フリンとのバディプロットの構成が混じっていることが、この映画を面白く(あるいはtangledに)していると言えます。キャラクターの役割として見るなら、ラプンツェルを外の世界へ連れ出すという前半ではメンターとしての役割を持っていますが、MPを越えた辺りからバディプロットのバディとして動きます(ただし死にかけるところなどはメンター的な性質を残している)。ちなみにバディプロットはラブストーリーの型でもあります。

フリン・ライダーとともに「スタビントン兄弟」「兵隊長」「マキシマス」といったキャラクターも紹介されます。彼らはラプンツェルではなくフリンにとっての敵役です。こういったキャラクター達がアクト1から登場するのは、フリンを主人公とするもう一つのプロットが動いている証拠です。サブプロットではないのです。

Catalyst「カタリスト」:「フリンが塔に侵入」

魔女が塔に帰ってくると、ラプンツェルはランタンを見に行く許可を願いでます。一見すると、カタリストのようですが、まだ、ラプンツェルの旅は始まりません。魔女の歌では「闇」が描写がされています。ラプンツェルが点けたロウソクの火を、魔女が消していくなど、さりげなく見事です。暗闇の中、スポットライトがあたる母親の腕に飛び込むラプンツェル。「二度と出たいと言わないで」という言葉を受け入れます。自分の決意だけで抜け出せないほど、魔女の呪縛は強いのです。母親の前でモゴモゴ話すというクセは、小さいシーンながら、抑圧状態にある娘の描写として見事です。こういった細かい描写の積み重ねがキャラクターの魅力につながっています。構成だけでなく、キャラクター描写も優れた作品だと思います。

シーンは変わって、フリン・ライダーの逃亡アクション。フリンは、仲間を裏切る信用ならない奴でありながら、悪者顔のスタビントン兄弟との対比で、嫌なやつに見えなかったり、馬のマキシマスとのユニークな争いで、どことなく憎めない奴に見えます。これが馬でなく人間の兵隊長との争いだったら、フリンがかっこ良く見えてしまう危険があります。枝の先にかかったカバン~枝が折れるやりとりも、ありがちなシーンですが、馬であることでオリジナリティになっています。フリンというキャラクターもちょうどいいバランスで描写しているように見えます。

逃亡劇の末、フリンが塔に侵入します。ここが「カタリスト」です。フリンが外に出るきっかけになることは言うまでもありませんが、ラプンツェルにとってはおそらく「(魔女以外の)外の人間との初めての出会い」でしょう。これをきっかけにラプンツェルの人生は大きく動きだします。もしもフリンが来なかったら、魔女の言いつけを守って、ずっと塔で遊んでいたかもしれません。カタリストが19分はかなり遅いですが、前述したように、オープニングがカタリスト的に作られているので遅いかんじはしません。ちなみにこの映画に限らず「ヒーローズジャーニー型」はカタリストが遅くなる傾向があります。

Debate「ディベート」:「フリンへの対応」

初めて見た「外の人間」への反応がディベートです。怖がって、フリンをタンスに押し込めます。何度も押し込む様子はアクションとしてのディベートにもなっています。王冠を被って鏡を見るシーンは、ここでは大きな意味を持ちませんが、自分が王女であることへの、潜在的な気づきへのフリの一つです。

Death「デス」:「塔から出ちゃダメ。一生」

魔女が帰ってきて、言い争いになります。これもディベートによくあるシーンの一種です。言い争いの末に、魔女のセリフ「You are not leaving this tower! Ever!」塔から出ちゃダメ、一生。これはラプンツェルの人生にとっての死を象徴するセリフです。死刑宣告のようなこのセリフで、ラプンツェルは旅立つ覚悟を決めます。「絵の具が欲しい」と嘘をつきますが、これも初めての嘘かもしれません。映画の初見では、嘘ではなく魔女に屈したようにも見えますが、次のフリンとの交渉のシーンを見れば嘘であったことがわかります。

魔女のセリフでは「Enough with the lights!」光の話をもういい、と言っているところも意味深です。会話の上では「光」はランタンを指しているのですが、明らかにテーマ意識したセリフです。作中、歌詞などでも何度も「light」という単語が使われています。

フリンとの交渉シークエンスはやや段取り臭さを感じます。コミカルに描くことで飽きさせないような工夫はされていますが、覚悟を決めたラプンツェルの勢いがやや萎んでしまうような印象も受けます(もしかしたら編集段階で「魔女が帰ってくるシーン」と入れ換えたのかもしれない)。このシーンがコミカルなのは、ラプンツェルのシーンではなく、フリンのシーンだからです。ラプンツェル視点で見てしまうと、「交渉」が段取りくさく見えますが、ここは「フリンが決心する」ためのシーンです。フリンが要求を受け入れるまでには、フライパンで何度も殴られたり、色仕掛けが通用しないと諦める必要があったと言えるのです。フリンの感情を丁寧に描くためには大事なシーンではありますが、デスから8分も使うほどではなかったとも思います。

ちなみにフリン視点で、このシーンのビートをとるのであれば、塔に侵入して気絶させられるところが「カタリスト」、イスに拘束されて交渉する段階が「ディベート」、最後の手段っぽく色仕掛けをしかけて失敗するのが「デス」で、「しょうがない、一緒に行くか」という決心になっています。フリンの行動は、人間の感情としてややリアリティに欠けますが、コメディ要素を持ったキャラであることや、人の良さとして捉えれば許容できる範囲だと思います。

※なお、ラプンツェルの心理だけで解釈するなら、「フリンとの交渉」を一つ目のバトルとすることもできますが、映画全体から見たときには「塔から出る」という越境は大きいので採用しませんでした。

PP1「プロットポイント1(PP1)」:「塔を降りる」

フリンの了解を得て、二人の旅が始まります。初めて大地に足を着けるシーンが31分、全体の34%。普通の映画であればPP1としては遅いのですが、ヒーローズジャーニー型では許容の範囲といったところでしょう。

Battle「バトル/トライアル」:

①「フリンの説得」

アクト2に入り「fun&games」として、自由を謳歌する解放感が描かれます。ラプンツェルの心理描写が丁寧なのは、ここで同時に母を裏切った罪悪感も描写されているところです。ライター的には物語の流れだけ汲んで、自由の謳歌だけを描写してしまいがちですが、きちんとラプンツェルの内面まで入り込んで描写している丁寧さを感じます。解放感と罪悪感のカットバックはやや躁鬱気質にも見えますが、これまでの塔での幽閉生活を思えば理解はできますし、フリンのあきれ顔でバランスもとっています。「取引はなしにしよう」と、帰る方向にもっていこうとするフリンの言動も、きちんとフリンのwant「王冠を手に入れる」に適っています。ラプンツェルにばかり意識を置いて書いていると、ついついフリンがラプンツェルのウケのような都合のいい動きかたをしてしまいがちですが、きちんとフリンもキャラクターが立っているのです。フリンのセリフは口先の詭弁でありながら、観客の気持ちを代弁してもいます(詭弁であることはカメレオンの態度でわかります)。もちろんラプンツェルの決心は揺るぎません。

②「酒場へ連れて行かれる」

強面の連中が集まる酒場。男達はフリンを捕まえようとしますが、ラプンツェルの「あなたたちは夢をもったことないの?」という言葉で態度が一変します。極端で、人間心理としてはリアリティには欠けますが、サブキャラクターなので問題ありません。ラプンツェルやフリンの心理を粗雑にすることは許されませんが、コメディ要素のあるアニメの世界観であれば許容されるでしょう。ここはラプンツェルの「夢」のための勇気や行動力が試されたシーンといえます。

③「衛兵が来て~逃亡劇」

映画全体としては3つめのバトルとしてとりますが、キャラクターでいえばフリンにとってのバトルです。追ってきたのはフリンの敵ばかりで、魔女は手を出していません。アクションシーンなので、物語としての意図は少ないですが、ラプンツェルの髪をつかったアクションをふんだんに入れているところは、平凡なアクションにならない演出として効果的です。ミッドポイントのセオリーと言われる映画の真ん中、この映画でいう46分辺りが派手なアクションになっていて「ダムが決壊する」は演出としてのミッドポイント(プロットアークとしてのミッドポイント)として機能しているといえますが、キャラクターアークとしてのミッドポイントはまだ先です。逃亡の末、水中=暗闇に閉じ込められたとき、ラプンツェルは「She was right.お母様が正しかった」と後悔しています。丁寧な心理描写であり、髪を光らせて抜け出すのは、光と闇のテーマの対比でもあります。

MP「ミッドポイント」:フリン「焚き火で魔法を見る」

/ラプンツェル「城に到着~ランタンを見る」

水中から脱出した二人は焚き火を囲んで語り合います。これはフリンのバディプロットとしてのミッドポイントです。フリンはユージーンという本名を、ラプンツェルは魔法の秘密を告白します。バディプロットのミッドポイントでは夜の語り合い(+焚き火も)のシーンがよく使われます。心理的には相互理解です。フリンはラプンツェルが塔に閉じ込められてきた過去を知り、自らの孤独な生い立ちを打ち明け、本の主人公フリナガンライダーへの憧れも語ります。孤独な人生だったフリンにとっては心許せる相手こそが、手に入れるべきリワードだったのです。フリンの「I want a castle.」というセリフがありました。本当に欲しかったものは、城ではなく「安心できる家」だったのかもしれません(wantに対してneedと呼んだりもします)。ラプンツェルから「I like Eugene Fitzherbert much better than Flynn Rider.」と言われ、フリンではなくユージーンとして生きることを許されたのです。「城」や「王冠」よりも大切なものを見つけたのです。愛とか恋と呼んでもかまいません。旅の始まりでは「王冠を手に入れる」というwantをもっていたフリン・ライダーは、いまや「ラプンツェルを守る」とか「ラプンツェルの夢を叶える」というwantをもったユージーン・フィッツハーバートに生まれ変わりました。このシーンが52分56%。ミッドポイントとしては許容範囲でしょう。むしろPP1の遅れは取り戻しているともいえます。

ちなみにこのシーンでのラプンツェルは「また(塔に)戻るつもりかい?」と問われて、「No! Yes.」と答えています。迷いがあります。ラプンツェルはまだミッドポイントには到達していないことがわかります。

ユージーンが薪をとりにいった隙に、魔女が現れます。「フォール」らしいシーンですが、あくまでユージーンにとっての「フォール」です。ここでの魔女の目的はラプンツェルを連れ戻すことよりも、ユージーンを引き離すことにおかれています。「王冠を渡したらユージーンは去ってしまうのか?」というフリになってはいますが、あまり強い展開ではありません。フリだけで、物語はラプンツェルのミッドポイントへ向かっていきます。

61分66%、旅の目的地であった城へ到着します。夜になってランタンを見るところまでがラプンツェルにとっての、ミッドポイントのシークエンスです。音楽に合わせて二人でダンスするところは、シンデレラでいう舞踏会での王子様とのダンスのようなもので、ミッドポイント的です。壁画に描かれた王女様(自分)の絵を眺めるところは潜在的な気づきへのフリです。また城の紋章=太陽のマークの入ったフラッグをユージーンに買ってもらっています。MPで手に入れる物理的なリワードです。このアイテムがあとで効いてきます。

日が落ちて、小舟で水上へ出ます。ラプンツェルは「城」という非日常の空間へ来ましたが、その中でもさらに中心部へと入っていきます。それは洞窟の深奥部に喩えられます。宝物は奥深く眠っているものです。夜になり、いよいよ夢が叶うとき。ラプンツェルは不安を口にします。「What do I do then?夢が叶ってしまったら次は何をしたらいい?」。ラプンツェルの素晴らしい心理描写だと思います。

ランタンをあげる王様と王妃の寂しそうな描写も丁寧です。この二人のキャラクターはオープニングのシークエンスに出てきて以来、登場していませんが、娘を思って毎年ランタンを上げていた両親の気持ちが、ランタンに重なります。ラプンツェルの夢が叶う、けれど親子は再会できていない、そういった状況的な哀しさが、ランタンを美しく見せるのです。CGに限らず、映像的にどんなに美しいものを見せても観客は感動できません(一瞬、驚きはしますが)。シーンを美しくするのはキャラクターの感情や、物語的な意義が込められているからこそなのです。

ここまでの一連のミッドポイントのシークエンスの中で、一点だけをビートとしてとるなら「ランタンを見る」シーンになります。ラプンツェルはこのために、塔を脱け出し、旅をしてきたのです。ミッドポイントというビートはこういう地点のことです。ユージーンはランタンを用意していて、ラプンツェルは王冠を返します。「I’m not scared anymore.なんだかもう怖くない」。旅の始めに抱いていた迷いや恐れを乗り越えました。心理的に成長をしたのです。歌詞には「at last I see the light」光を見たともあります。もちろん「light」はランタンの意味だけではありません。闇の世界である塔に住んでいたラプンツェルは、外の世界へ出て、夢であったランタンを見て「新しい光」を見たのです。自身の成長とともに「ユージーンとの出逢い」もありました。二人は口づけを交わそうとします。ラブストーリーとして描かれていますが、ラプンツェルが感じたものは、友情でも恋でも愛でもかまわないのでしょう。大切な「光」を見つけたのです。単純な恋愛だけに限定しない描き方はディズニードラマの巧さだと思います。

Fall start「フォール」:「スタビントン兄弟が現れる」

キスの直前、ユージーンはスタビントン兄弟の姿を目にします。王冠を返してケリをつけるため、兄弟の元へ向かいます。しかし縛られて舟で流され、それを見たラプンツェルは捨てられたと勘違いします。

PP2(AisL)「オールイズロスト or プロットポイント2」:「魔女の腕に飛び込む」スタビントン兄弟に襲われるものの、魔女に助けられ、魔女の拡げた腕に飛び込み、塔へと帰ります。ユージーンも兵士に捕まり、二人の旅は終わりました。74分80%。PP2での5%遅れは、アクト3すなわちクライマックスシーンが短くなることを意味します。それが良いかどうかは検討の余地があるでしょう。「あっさりし過ぎて物足りないクライマックスになっていないか」あるいは「ムダに時間をかけるぐらいなら短くても良い」といった視点から検証する必要があると思います。

DN「ダーク・ナイト・オブ・ザ・ソウル」:「ベッドで俯く」

ユージーンは牢屋でうろうろ。ラプンツェルはベッドで俯いています。ビッグバトルへの繋ぎシークエンスです。特別に重要なビートではありません。オールイズロストからのリアクションです。

BB「ビッグバトル」:「魔女との戦い」

ラプンツェルはユージーンにもらったフラッグをきっかけにして自分が王女だと気付きます。クロスカットでユージーンの方でもラプンツェルが危ないことに気付きます。ビッグバトル=「魔女との戦い」が始まります。

魔女に逆らうラプンツェル。「I will never let you use my hair again!あなたに二度とこの髪の力を使わせない」と、母親に逆らいます。裏切りに気付いたところから感情的な反発にも見えますが、ユージーンとの旅を通して、迷いや恐れを克服したラプンツェルだからこそ、自分が王女である確信を得られたとも言えます。旅に出る前のラプンツェルだったら、王女だと言われても自信を持てず、信じなかったでしょう。失恋のショックから塔へ帰ってきたラプンツェルですが、もう旅に出る前の彼女とは別人なのです。しかし、心理的には自立できても、肉体的には魔女には敵いませんでした。ラプンツェルは捕まり、ユージーンの助けを待つことになります。

ドラマの勢いを引き継いで、ユージーンの脱出劇が始まります。酒場の連中に助けられ、マキシマスに乗って駆け抜けます。馬で走るショットの繋ぎは、物語には関係ありませんが、アクションの演出として参考になるところがあります。ショットごとに角度や動きが巧みに変わっていて、スピード感がよく演出されています。あっという間に塔へ到着。降ろされた髪を登った途端、ユージーンは刺されます。ツイストです。

ユージーンが刺されて、戦いはラプンツェルに移ります。ユージーンの傷を治させてくれれば一緒に行くと魔女に伝えます。しかしユージーンはラプンツェルを解放するために彼女の髪を切り、魔法の力が失われます。魔女もこれまでの力を失ったのか、自ら塔から落ちて破滅します。

ちなみに、魔女が転ぶようにカメレオンが紐を引っ張っているのは、絶対的にいらない描写です。演出的にカメレオンを動かしたかったのか、すでに勝負はついているのでお遊び的につけたのか、その程度の意味合いで入れた描写だと思われますが、サイドキックが止めを刺すような動きをするべきではないし、カメレオンが殺したような意味合いまで出てしまっています。踏まれそうになって避けるぐらいの描写で十分だったはずです。それは以下に示す「ビッグバトル」の意義とも関連します。

「魔女との戦い」は演出的にもクライマックスである見せ場です。物語の力学としてのポイントは、ラプンツェルでもなく、ユージーンでもなく、二人が打ち克ったように描かれていることです。ここにテーマが潜んでいます。

もしもラプンツェルが倒していたらどうでしょう? 例えば魔法の力を維持したまま、魔女を倒す展開などにもできたでしょう。この場合、物語の冒頭で対立していた構図、王国vs魔女の「魔法の力」争奪戦に、王国側が逆転勝利しただけです。ラプンツェル個人の自立としてのドラマはあるので、作品としては成立しますが平凡な映画になっていました。

言うまでもありませんが、一応、確認しておくと、ユージーンが肉体的なアクションで魔女を倒すなんて展開は、もっとチープな映画になり下がっていたでしょう。ビッグバトルをこの手のアクションで片付けてしまう勘違い映画はたくさんあります。クライマックス=映像的に盛りあがればいいと勘違いしているクリエイターが多いのです。

「ビッグバトル」は演出的な見せ場であることは間違いではないのですが、物語としては「テーマ」の証明の戦いでもあるのです。

この映画は、ラプンツェルでもユージーンでもなく、二人の力で魔女を倒しました。ラプンツェルは「ユージーンを治させてくれるなら魔女に従う」と言いました。自己犠牲の精神です。一方、ユージーンもラプンツェルを解放するため、彼女の髪を切りました。自分は助からなくてもいいという自己犠牲です。

これを「愛の力」と呼ぶなら、それで構わないと思います。

お互いを思いやる心は、魔法を独り占めしようとする魔女とは正反対の心です。

これがこの物語で描かれている「光」と「闇」とも言えます。

その「光」は、ラプンツェルとユージーンが旅をすることで見つけた「光」です。おそらく一人の旅では見つけられなかったでしょう。その「光」は魔法の力よりも強いのです。それが物語に込められたメッセージでもあります。

主人公の「ビッグバトル」にサイドキックごときが割りこんではいけないのです。

ユージーンは死にかけます。引きのショットなども完全に死んだときのショットです。もしかしたら、制作のどこかの段階では本当に死んでいたんだろうと思わせます。オープニングでのフリも回収されます。

ラプンツェルの涙によって奇跡が起こりますが、これはあってもなくてもいいツイストでしょう。子供向け、ディズニー映画ということを考えれば必要でしょうが、物語としては(ビッグバトルとしては)「二人で倒すこと」に意味があるので、その後、死んだか死ななかったかは、それほど影響しません(物語によって生き残ってはいけないパターンもあります)。

奇跡の理屈は、ラプンツェルの身体の中にわずかに残っていた魔法の力でしょうか。魔法の源は、太陽の滴でした。ラプンツェル自身が太陽になったと捉えてもいいかもしれません。目をさましたユージーンとキスを交わして、エピローグに入っていきます。

image2「ファイナルイメージ」:「新しい王国」

王様と王妃との再会の描写もベタながら丁寧に時間をかけています。ラプンツェルが城に戻り、王国は幸福に包まれます。そこには「魔法の力」はありません。「光」の力による、新しい王国が作られたのです。変化をもたらすことこそ、まさに英雄の所業です。

最後に、ビートに詳しくない人は混乱するかもしれないと思って飛ばしていたサブプロットについて片付けておきます。この映画はラプンツェルの「ヒーローズジャーニー」と、フリン・ライダーとの「バディプロット」がミックスされた構成になっています。比重は6:4ぐらいでラプンツェルがメインですが、フリンのプロットもそれなりの時間を使って描かれているため、サブプロットの入る余地がありません。それに比してサブキャラクターの数は豊富です。主人公格の2人以外で印象に残るキャラクターを挙げるなら「魔女ゴーテル」「王様と王妃」「スタビントン兄弟」「兵隊長」「マキシマス」「酒場の連中」でしょう。「魔女ゴーテル」はラプンツェルのアンタゴニストなのでメインプロットです。「王様と王妃」「兵隊長」はそれぞれ職業や立場によるキャラクターで個性がありません。サブプロットではありません。「スタビントン兄弟」はフリンのアンタゴニストですが、処理はやや不十分かもしれません。盗賊としてユージーンとは同罪なのに、彼らだけ罰を受けるのか?といった疑問は残ります。ただし共感しづらいキャラクターなのでストーリー上では無視されています(=エピローグで触れていない)。復讐心や欲にかられて魔女=闇の側についてしまったということで、処理できる可能性はあったかもしれません(これと似たような中途半端な処理がトイストーリー3のロッツォに見られます)。「マキシマス」はユージーンと争う関係であったのに、ラプンツェルにいなされて、途中から旅を共にします。バディプロットではMP以降に同行者が増えるという展開がよくありますが、セオリーを踏襲しています。「マキシマスとユージーンが戦うところ」が「ピンチ1」、ユージーンのMPである焚き火のシーンのあと、ラプンツェルの前で和解しているところが「ピンチ2」としてとれます。処刑台に送られるユージーンを助けにくる「酒場の連中」は、マキシマスが呼んだので、彼らの行動は、物語上はマキシマスの行動と捉えられます。賑やかになるので演出的には登場して正解でしたが、物語の展開だけではマキシマス一人(一頭?)でユージーンを救出する展開も可能です。しかし、反対に酒場の連中が自らの意思でユージーンを助けにくることは絶対にありえません。以上からサブプロットと呼べそうなのは「マキシマス」だけです。サブプロットはメインプロットのテーマを掘り下げるためのものです。この作品では比重が小さいので、そこまでの深みはありませんが、一応、マキシマスの変化を考えてみると、彼は自分が所属している城の兵士を裏切っています。ラプンツェルと出会うことで、ただ職務を全うする兵士から、誰かを思いやり、自分で判断する能力を身につける変化をしたと言えるかもしれません。ラプンツェルが王国にもたらす「光」が「相手を思いやること」とか「助け合う」といったことなので、ユージーンとマキシマスが、ラプンツェルのために協力するあたりには、ややこじつけじみてはいますが、微かにテーマが読みとれます。少なくともメインテーマとバッティングしてはいません。ピンチは必須なビートではないので、無理にとる必要はありませんし、メインに近いプロットが2本ある、この映画のような場合、無理にとるとこじつけになりかねません。

感想と補足

この作品は、以前にも分析したことがありましたが、10年近く前でした。「ヒーローズジャーニー型」である認識はありましたが、改めて見ると、フリン=ユージーンの「バディプロット」としての比重が大きく、三幕構成の基本的なセオリーからけっこう崩れていたことに気付きました。以前の分析表は「ヒーローズジャーニー作品比較」(三幕構成22)のページにありますがPP1、PP2に関しては変わっていません(※以前はエンドクレジット時間を含めた時間で%を出していたので、同じシーンでも微妙にズレています)。MPに関しては以前より考え方が深まったので変わっています。プロットアーク=演出的なMPとしてとるなら「ダムが決壊する」ところをアクションの見せ場としてとれます。バディプロットの型としてとるなら「焚き火での会話」、ラプンツェルの外的な目的地に到着として「城に着く」でもとれますし(スターウォーズⅣはこのとり方です)、キャラクターアークとして一番の目的である「ランタンを見る」にもとれます。今回の分析表では主人公のラプンツェルを優先して「ランタンを見る」でとりましたが、バディプロットのMPである「焚き火」も重要だと思います。

ビートは一つの答えがある訳ではないので、解釈次第で変わる部分が多々あります。自分がどういうスタンスで定義しているかが重要だと思いますし、さらに重要なのは、分析から何を読みとれるかだと思います。基本から崩れているから良い悪いといった単純な話でもなく「崩れているのは何故か?」「崩れたことによって、どんなメリット・デメリットが生まれているか?」と考えることが大切です。この『塔の上のラプンツェル』は、基本から崩れていても明らかに面白いと、僕は感じます。崩れてる理由があるし、逆に崩してはいけないところはきちんとフォローされているので、まったくマイナスになっていません。キャラクターの心理描写はすごく丁寧です。欠点はほとんど見つからない映画ですが、細かく分析してみると、もっと踏み込めたかもしれないと思う箇所も見えてきました。いい映画は、分析だけで勉強になります。

緋片イルカ 2022/02/03