話題の作品『ドライブ・マイ・カー インターナショナル版』が、Amazonレンタルが始まっていたので分析してみました。

(※クリックするとAmazonページへジャンプします)

以下、分析の都合上、結末までの内容を含みますのでご注意ください。

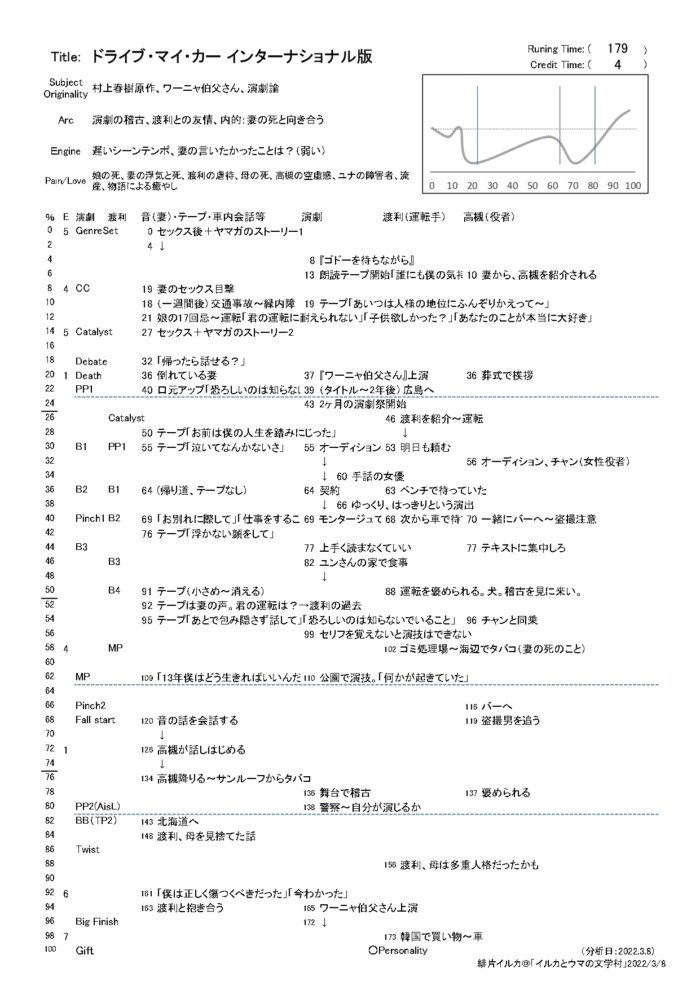

スリーポインツ

PP1:

メイン:広島の演劇祭へ(39分22%)

サブ:渡利の運転を認める(53分30%)

MP:

メイン:公園で稽古(110分63%)

サブ:海辺でタバコ(102分58%)

PP2:

メイン:高槻が逮捕される(138分79%)

サブ:なし

タイトルや予告・宣伝では主人公・家福(西島秀俊)と運転手・渡利(三浦透子)のロードームービーのように見えます。

ですが、構成を成り立たせているメインプロットは「演劇の準備」です。広島へ行き、演劇祭の準備が開始するところをPP1とし、高槻(岡田将生)の逮捕により中止の危機に陥ることがPP2となります。

渡利との関係はバディプロット的な要素がありますが、PP2がないため、メインプロットとは呼べません。

バディプロットについて

バディプロットとは、ウマが合わなかった二人が、だんだんと理解しあっていくという構成です。必ずしも、いがみ合うほど正反対でなければいけないということはありませんが、最初から共感しあっているとプロットとしての躍動感に欠けます。主人公と渡利には対立はありません。

バディプロットとしてPP2を入れるとしたら、渡利が「ドライバーを辞める」「ケンカして去る」といったシーンが入ります。その渡利を追いかけて、北海道へ行くといった展開であれば、バディプロットも2本目のメインプロットにできますが、この作品では渡利は「バディ要素」に近い、サブプロットレベルです。主人公の相棒として置かれているということです。

※バディプロットについての参考記事:

「三幕構成と恋愛(プロットタイプとストーリータイプの違い)」(三幕構成25)

映画『或る夜の出来事』(三幕構成分析#42)

メインプロットについて

つぎに「演劇の準備」というメインプロットについて考えます。

妻の浮気~死という長いアクト1のあと、スタッフロールまで使って物語が強制的に区切られ「2年後」「広島」というところからアクト2が始まります。

アクト2で主人公がしていることは演劇の準備です。役者のオーディション、契約、稽古と、演劇祭の準備が段階的に進んでいきます。

ドライバーの渡利は、演劇祭のスタッフから紹介されるので、この意味でも、渡利との関係はサブプロットです。

稽古では、しつこいほどに「本読み」をして、「公園で稽古をする」シーンで、主人公は「何かが生まれた」と言います。何かを達成した瞬間としてMPと言えそうです。

このシーンは演出的にも印象的で、観客も「良かった」と感じる人が多いと思いますが、それは数少ない感情描写がされているシーンだからです。これについては後述します。

主人公は「観客に、同じことを起こすのだ」と語り、準備は次の段階に入っていきます。アクト2後半です。

とはいえ、劇場での練習シーンは一度しかなく、そのまま高槻の逮捕によって中止を迫られるPP2になります。

アクト3では「ワーニャ伯父さん」を演じるというクライマックスということになりますが、アークにズレがあるので、盛りあがりには欠けます。

細かくはビート分析で見ていきますが、演劇の開始としてのPP1、中止の危機というPP2によって、明確な三幕構造があるのです。

類似のプロットについて

「演劇の準備」というプロットで類似作品はあるでしょうか?

いくつかあった気がするのですが、はっきりと思い出せません。

あたりが映画内で演劇を題材にしてたはずですが、構成まで覚えていないので、プロットタイプは違う可能性があります。

分析会でとりあげた『SING/シング』は、演劇ではないけど興行の準備という流れは似ています。

(※他に思い浮かぶ作品がありましたら、ぜひコメントで教えてください)

参考記事:

映画『SING/シング』:群像的な構成と茶化したDN(三幕構成分析#35・音声)

3本目、インターナルなアークについて

「演劇」と「バディ」、2本のプロットが作品を支える柱のように構成を組み立てていると話しましたが、これはプロットアークです。

分析では、まずは外的な構成を押さえることで、内的な部分にアプローチしやすくなります。

作品のテーマともいえる「妻の喪失と向き合うこと」については、インターナルな問題なので、とても捉えづらくなっています。

長いアクト1で妻との関係を見せられた後、アクト2では妻はテープの声となり、亡霊のように車につきまといます。

運転中、渡利とのシーンでは妻の声が重なるので、これを妻のシーン、これを渡利のシーンというように切り分けることはできません。

妻のテープは『ワーニャ伯父さん』のセリフであるため、舞台のプロットにも関連していると言えます。

こういったインターナルな要素は、主観的な判断になりがちですが、プロットアークを掴んだ上で見ていくことで、客観性を保ちやすくなります。

参考記事:

キャラクターアークについて2(キャラ#50)

各プロットの比率について

各プロットを比率にするなら「演劇:バディ:妻=4:2:4」ぐらいでしょうか。

両義的なシーンがあるので、時間を計って厳密に分けるわけにはいきませんが、それぞれのプロットにほぐすことで、見えてくるものがあります。

以下、丁寧にビート分析をして、さらに細かくみていきます。

なお、原作に関わりそうな解釈には踏み込まず、あくまでこの映画作品内での使われ方として判断していきます。

ビート分析と解説

【ビートシート】

GanreSet「ジャンルのセットアップ」:「長ゼリフ」

シーンのテンポについて

トップシーンの妻による語りは「淡々とした長ゼリフをしていく映画ですよ」という演出のセットアップとして機能していると思います。この手の映画が苦手な人は、冒頭から「きつい」と感じてしまうのではないでしょうか。これは演出方針であり、それに良し悪しをつけることはできませんが、物語のテーマを伝えるために最適な方法こそが良い演出です。ストーリーを分析することで、演出の良し悪しについても、おおよそ判断することができます。ストーリーのビートを掴んだ上で、最適な演出かどうか考えてみてください。

イメージアイテムについて

オープニングではテーマともなるイメージアイテムを提示することがよくありますが、この点では何も機能していないと感じます。「物語」というものをアイテムとするなら、妻にとっては、娘を亡くした苦しい現実を生き抜くための物語が「ヤマガと女子高生」でした。主人公(と手話の役者ユナ)にとっては『ワーニャ伯父さん』、高槻は妻の音が書く脚本にそれに近いものでしたが、音が亡くなったため、新しい物語を求めて主人公の舞台へやってきたという構図も見えます。しかし、そういったイメージアイテムが響き合うようには構成されていません、題材、設定として投げ込まれているだけで、観客が勝手に解釈することはできますが、そういった使い方ではイメージアイテムとして機能しているとは言えません。いい題材を活かしてきれていないという言い方もできるかもしれません。ビート分析をするとよくわかります。

「物語」以外のイメージアイテムも検証しておきます。まずは「車」が浮かびます。ドライブ(drive)はいろんな意味にとれますので「人生を運転する」といった意味合いなども絡めて、象徴的に使うことができそうです。しかし、これも、交通事故があるものの、シーンに合わせて「傷つく」「故障する」「エンジンがかからない」といった動きなども一切ありません。アクト2に入ったとき、渡利に「(車に)不具合ははないか?」と言われて「ない」という単調な答えしかしていないことからも、象徴的に使おうとしていないことも窺えます。主人公はあまり本音を吐かない性格であるので、立て前として「不具合はない」と答えたとも考えられますが、立て前であったと分かるシーンがなくては機能しないのです。

「タバコ」も同様です。リラックスするためのアイテムとしては用いられていますが、象徴というよりはキャラクター達のクセのような行動に過ぎません。だから、後半の雪のシーンで渡利がタバコを備えていても、観客の感情は動きません。車のサンルーフからタバコを持った手を出すシーンは、演出的にはオシャレで目を引くシーンではありますが、ストーリー上は車に臭いをつけたくないという以上の意味がなく、名シーン足り得ていません。

手話を含めた「多言語」も、作品の特徴にはなっていますが『バベル』のような言語の壁がストーリーの軸という訳でもないので、設定の一つに過ぎません。

CC「主人公のセットアップ」:「妻のセックス目撃」通常の感覚でいえば驚くようなシーンなので、カタリストにも見えますが、後のシーンでのセリフから、主人公は浮気を知りながら見て見ぬ振りをしていたとのことなので、非日常のきっかけにはなりません。むしろこの主人公の特徴と言えそうです。wantらしいセリフはありませんが「妻のセックスを目撃していながら、立ち去る」というのは、キャラクターコア足り得ていると思います。「見たくない」「認めたくない」「失いたくない」ということがwantとも言えます。回避型の性格です。

Catalyst「カタリスト」:「帰ったら話せる?」

カタリストの候補について

セックスの最中、妻は「女子高生がヤマガのベッドでオナニーしてしまうストーリー」を語ります。このとき、主人公は、何かを見たくないかのように目を腕で塞ぎます。セックス中の一動作と言えなくもないですが、妻を失うことを恐れている主人公にとっては「喪失の予感」を感じとったのでしょう。ここをカタリストとすることもできると思います。

翌朝、ヤツメウナギを調べてながら、昨日の話は覚えていないと嘘をつきます。「ディベート」です。ちなみに主人公が見ている動画のタイトルは「ウナギでも魚でもないヤツメウナギ」となっています。原作の解釈にも関わりそうですが、ウナギでも魚でもないというだけで「存在への不安」を込めるとしたら安直だと思います。

仕事だと言って、妻から逃げるように家を出ていく主人公もチープなキャラクター描写に見えます。「話したくない」=「逃げる」といった論理的な行動原理だけでキャラクターを動かさず、「家福」という一人の人間としての言動が見えたときに、観客はキャラクターを人間とみなし、好き嫌いに問わず、そのキャラクターに興味を持ちます。このようにシーン描くことこそ「描写」です。能面のように無表情で、平坦に演技させているのは明らかに演出ですが、その演出が、作品やテーマに合致していて、本当に効果的なのかどうか?

わかりやすいカタリスト

家から出ていこうとする主人公は、玄関先で止められて「帰ったら話せる?」と言われます。いよいよ逃げられないというかんじです。こちらの方が、誰が見ても明確なので「カタリスト」にしました。時間は32分。前のセックスシーンをカタリストとしても27分。ありえないくらいに遅いです。普通の映画であれば、主人公が決断してアクト2に入っている時間帯です。ハリウッドの2時間以上の映画で勘違いされている作品がありますが、全体の尺が長いからといってカタリストが遅くなっていいことにはなりません。三幕構成の理屈に引っ張られていると、全体比だけみて構成してしまいがちですが、観客の時間感覚に立てば「遅い」=「だるい」「飽きる」です。この作品のようなミニプロットであることも遅さを許容する理由にはなりません。主人公のセットアップとした「妻のセックス目撃」はフックになりますが、ここですら19分です。観客に長い時間を強いる演出が、それに勝る効果を生んでいるのか?

Debate「ディベート」:「家に帰らない」ワークショップの講師の仕事というのが嘘なのかはわかりませんが、後のシーンで言っている通り、家に帰らずドライブしていたようです。あとでセリフで説明するぐらいなら、この段階で印象づけておいた方が、映画としては効果的です。

Death「デス」:「倒れている妻」特筆することはないぐらい、わかりやすいデスです。妻は死んだことにより、アクト2では「テープの声」となり、車に取り憑きます。

PP1「プロットポイント1(PP1)」:「広島へ」前に説明したとおり、広島へ行き、演劇の準備が開始します。キャラクターアークとしては、きっかけとしてのカタリストから、悩む時間のディベート、決断を強いるデス、非日常に入るPP1という一連の流れが必要です。カタリストの「何かを話そうとした妻」から、「聞かないよう逃げる」ディベートを経て、「妻が死ぬ」デスによって真実を知ることはできなくなった。これがアクト1ということになります。このアークがシーンとして明確に表現されているとは感じませんが、妻の口元のアップで「恐ろしいのは知らないでいること」というセリフに注目してみます(ホラーのようなショットで演出的に浮いてしまっている印象がありますが)。

この延長線上にアクト2があるとするなら、「演劇の練習」の到達点に「真実を知ること」がなくては、構成としてはズレていることになります。

スタッフロールについて

PP1のタイミングで雰囲気がガラっと変わります。妻との関係を描いたアクト1を第一部とするなら、時間は「二年後」になり、舞台も「広島」へ移り、ここからは第二部というかんじです。時間としても場所としても、明確な切れ目があります。

こういう構成をとっている作品はときどき見受けられます(例えば『シックスセンス』)。それ自体は、スマートではないけど、よくある構成だと思います。

しかし、このタイミングでスタッフロールまで出す映画は初めてみました。これについては絶対的な演出ミスだと言いきれます。39分はスタッフロールを出すタイミングではありません。メタ情報は、映画の中に没入していた観客の気持ちを、現実に引き戻してしまいます。

「二年後」といったテロップですら、本来は必須ではありません。テロップで見せなくても、シーンや会話の中で「二年後であること」がわかるように見せればいいし、この方がスマートです。わかりやすい説明すらない映画もありますが、演出に慣れれば理解できます(『いつも2人で』)。とはいえ、混乱を避けるためには「二年後」ぐらいの情報はテロップで出しても問題ありません。あくまで、ストーリーについての情報だからです。

それに対して、スタッフロールは映画の外、メタ情報です。観客が、現実のキャストやスタッフの名前を読んでしまうと、それまで見せていたストーリーの印象や感情が崩れてしまいます。キャラクターの印象が、役者の印象に切り替わってしまう危険すらあります。「家福」ではなく「西島秀俊」と感じさせてしまうかもしれません。制作者が、このことを問題視しなかったとすると、観客の感情という立場から演出していないと言わざるを得ないです。

Battle「バトル」:「演劇」と「バディ」、それぞれのプロットのシーンが交互に展開されていくのでストーリーが進んでいるように見えますが「物語の時間が進む」のと「物語の段階が進む」のは別です。アークとして見るときには「段階が上がっているか?」「何かを達成しているか?」といった視点が大切です。これが「バトル」というビートの機能の本質でもあります。ただし、判断はしづらいものも多いので、いったんは外面的に拾って、ミッドポイントとの関係で判断していくのが分析のコツです。「演劇」のプロットでは、オーディション、契約、本読みと段階が進みます。これは見るからに明らかなので「バトル」として良いと思います。細かくは「本読み」の中で「何が課題となっているか?」です。

主人公が演技指導しているシーンを拾っていきましょう。

「演劇」のバトルについて

・まず、日本人の役者に「ゆっくり、はっきり読むこと」を指示します。言われた役者は、やや戸惑った様子を見せながらも従います。これは一つのバトルと言えそうです。

・次に、モンタージュシーンで稽古風景が挟まれます。モンタージュは「時間経過」をさせているだけでストーリー上の進展はありません。「時間経過したら解決した」というのは脚本に書くことではありません。演出上のテクニックか、脚本上のごまかしで使われていることがありますが、この作品では演出上の機能しか果たしていないので、バトルとしては無視します。なお、脚本上、モンタージュを使うのに相応しいタイミングというのがあり、その意味から考えると、このタイミングでの使い方は効果的ではありません。

・次の本読みでは、高槻に対して「テキストに集中しろ」と指導します。それに対して台湾人女性のジャニス・チャンが意図を説明しろと言うと、「上手くやる必要はない。ただ読めばいい」と返します。ジャニス・チャンはそれ以上は逆らわないため、主人公が勝利したバトルと解釈できます。

・交通事故で遅刻した高槻とジャニス・チャンに立ち稽古をやらせますが、結果はひどく、ジャニス・チャンは「相手の台詞まで覚えて初めて、相手の感情にも注意を向けることができる」と自ら語り、本読みへ戻ります。これも主人公の演出方針の勝利です。

そして、ミッドポイント「公園での稽古」に到ります。ここまで役者達を、主人公の演技方針に従わせてミッドポイントへ向かって行くというアークが見えます。

もう一つの「バディ」プロットについても段階を追ってみます。

「バディ」のバトルについて

・演劇祭のユンさんから運転手として渡利を紹介される。ここが二人の出逢いであり、バディプロットしてはカタリストにあたります。

・主人公は、自分の車を運手されることをいったん拒むものの、彼女の運転を試します。ディベートです。

・明日は朝の8時だという約束で、運転手としての認め、二人の関係が始まります。PP1です。

・ベンチで待っているシーン。次へのフリです。

・次から車の中で待っているようにと言うシーン。ウケです。

・ユンさんの家で食事。このシーンは、渡利を主人公としたアークにとってPP1にあたります。作品内4本目のプロットで、捉え方が複雑なので、分析に不慣れな方は無視して構いません。時間は全体のど真ん中にあたり、ここから渡利が動きだすというかんじです。渡利にとっては「手話を使う役者ユナとの出逢い」が、ラストの「ユナの演技を見るシーン」へとつづく旅の始まりです。エピローグで出てくる犬との出逢いでもあります。ユナとは親指を立てる手話で語り合います。また渡利はいつも本を読んでいます。内面ではたくさんの言葉が溢れているのでしょう。しかし、声に出して表現することが苦手であろう彼女は、語ることをしません。それが、このシーンを境にして、会話をするように変化していきます。主人公から運転技術を褒められるところはMP的ですが、初めから認められていたので変化ではありません。ストーリー上は大きな意味はありません(何だか主人公の褒め方に気持ち悪さを感じますが……小説の引用でしょうか?)。ちなみにユンさんは、ユナが妻であることを隠していたことに対して「沈黙は金」と言っていますが、「能」を習うために早稲田大学に行っていたのですから「秘すれば花」と言って欲しかったなと個人的には思いました。

主人公との関係に戻ります。

・ユンさんの家からの帰り道。渡利は自らお礼を言い、稽古を見たくなったと語ります(※これは渡利がアクト2に入ったリアクションです)。稽古に来ればいいと言われるも拒み、話を逸らすように妻のテープをかけます。しかし、そのテープを無視するように、主人公は渡利に語りかけます。妻と渡利との立場が入れ変わっていく象徴的なシーンです。渡利は母に暴力をふるわれることもあったと過去を話します。

・広島案内としてゴミ処理場を見て、渡利は「母を土砂崩れで亡くした」過去を話します。海辺でタバコを吸いながら、会話はつづき、主人公は妻が亡くなっていたことを語ります。渡利は「あの車が好きだ」と言います。アクト1のシーンで、妻は運転しながら「あなたのことが大好き」だと語っていたのと、対比になっています。妻の座っていた運転席に、新しく渡利が座ったようです。これ以降、テープに合わせて主人公が朗読してはいますが、妻の声は流れなくなります。このシーンがバディプロットとしてのミッドポイントです。

MP「ミッドポイント」:「公園での演技」バディプロットのミッドポイントの後、「トンネルを抜けると快晴」という描写をし、「公園での演技」のシーンに繋がっていきます。ここが「演劇」プロットのミッドポイントです。

演じている2人はユナとジャニス・チャンです。ユナは食事のシーンで「チェーホフの本が体を動かす」「言葉よりずっと大事なことを理解できる」といった演技論を語り、主人公の同意を得ていました。ユナは成長する必要なく主人公の演出意図を理解していました。一方、ジャニス・チャンは主人公の演出法に疑問を呈していました。彼女が、テキストを覚え、言葉より大事な何かを表現できた瞬間を、ユナと演じることは同じレベルに到達したことを表します。

いいシーンだと思います。なぜ、そう感じられるかというと、映画全体が感情を抑えた演技をしているのに、ここでは笑顔を見せる情緒的な演技をしているからです。「能」の作法と似ています。通常の動きが小さいと、ちょっとした動きが大きく見えます。露骨に棒読みをさせて、表情に出さない演技をさせている理由の一つは、感情を出したときとのギャップを生み出す効果を狙ったことだと感じます。それが、このシーンでは成功していると思います。

2人の演技のあと、主人公は「何かが起きていた」と語り、次の段階として「観客にそれを開いていく。一切、損なうことなく、それを劇場で起こす」と語ります。

主人公の説く演技論はなるほどと思うところもあり、内容自体は面白味もありますが、この映画自体へのメタ発言にもとれ、自己弁護のようにも見えるあざとさを感じるときがあります。そう感じる人は(僕を含めて)、「家福」というキャラクターに共感ができていないのだと思います。「キャラクター=人間」としての「家福」の言葉ではなく、制作者の言葉に聞こえてしまうのです。家福というキャラクターが、アクト1からの流れを引き継いで、葛藤するように、この演劇を成功させようとしていると見えていれば、「家福」の言葉に聞こえるはずです。それがないため、言葉だけが浮いてしまっているのです。

ここまでの演技論。「ゆっくりはっきり読むこと」「テキストに集中しろ」「上手くやる必要はない。ただ読めばいい」といったセリフは、この作品は、そういう演出をしている、そう受けとって欲しいという自己弁護にも聞こえます。このシーンでの「一切、損なうことなく、それを劇場で起こす」もメタ発言としてとるなら、映画のクライマックスで観客を感動させるという挑戦的な宣言にも聞こえます。それが成功しているかどうかは、ラストで確認します。

このシーンについてもう少し考えていきましょう。

この公園には渡利もいます。単純なセオリーとしてミッドポイントでサブプロットが絡むことはよくありますが、渡利が「ユナの演技を見てみたい」と言っていたことに対する、主人公の応答ととれます。このことはアクト3に関連するので留意点として記しておきます。

重要なのは、ミッドポイントで手に入れる「リワード」についてです。

演出家として「役者のあいだで演技を完成させた」ことが、主人公にとってどんな意味があったのか?と考えてみると、インターナルには、あまり意味がないように見えてきます。

この主人公にとっては「演出すること」は仕事の一貫に過ぎません(「仕事をすることが大切だ」という台詞が自己弁護として効いてきますが)。

主人公らしい回避性のwantで「ワーニャ伯父さんの役を演じないこと」に意義を見いだして、ここまで上ってきたわけでもありません(内面にあったとしてもシーンとして見せ切れてません)。

主人公は「この瞬間」に初めて遭遇するわけではなく、すでに知っていました。知っていて役者達を導いてきたのです。

「演劇」のアークは「非日常的な状況」で「初めての演出を試みている」といったものとしては描かれていないのです。

だから、主人公のインターナルには何も意味がありません。アクト1からの流れを汲んだ、主人公が達成するべきインターナルな目的は「真実を知ること」でした。

このMPでは、そのことは達成されていません。

いいシーンではありますが、ミッドポイント的な雰囲気が少ないのは、プロットアークとキャラクターアークがズレているからです(ズレていることに問題はありません)。

しかし、「この瞬間」に、感動を受けて、変化をしたキャラクターがいます。

それがもう一つの、サブプロットである高槻です。次の項目で見ていきます。

Pinch1「ピンチ1」:「高槻とバー」作中、高槻とバーに2回行きます。それぞれがピンチ1とピンチ2です。MPの前後にあるのも、セオリー通りです。盗撮をされて怒るシーンもフリとウケにもなっています。

Pinch2「ピンチ2」:「高槻とバー2回目」2回目のバーでは、高槻の行動が、MPを超えたあとのリアクションになっています。高槻は、主人公の妻・音が書いた脚本に魅力を感じていましたが、音の死によって「物語」を失っていました。それが主人公の元へオーディションを受けにきた動機でもありました。「自分を変えるために来た」とも言います。セックスを介して物語を紡ぐ妻・音と、女遊びをすることで物語を求める高槻には似たところがあります。一時はジャニス・チャンと遊んでいたのに、公園で彼女とユナの演技を見たとき、置いていかれたような喪失感を感じたのでしょう。

主人公は「(ワーニャ伯父さんの役に)自分を差しだすことができない」と語ります。チェーホフの『ワーニャ伯父さん』は自殺を思い止まる作品です。この役を演じられないということは生きる希望を見いだせないということを意味します。しかし、高槻には演じられると伝えます。

「フォール」よりもピンチ2が先に来ているのは、やや珍しいですが、ないわけではありません。エンタメ映画ではMPとフォールが離れすぎることが停滞の原因になりますが、この作品ではシーンのテンポ自体が遅めなので、気にならないし、問題ないと感じます。

Fall start「フォール」:「高槻の暴行」バーを出たあと盗撮の男を追い掛けて、シーンとしては見せていませんが露骨にわかります。これがきっかけとなって、PP2に陥るので、フォールといえます。わざわざ店の外に出て来て盗撮する男は極めてチープな演出に見えます。殴られるために出てきているような都合のいいキャラです。もう少しスマートなやり方はなかったのでしょうか。ストーリーを通した高槻というキャラクターの扱いには問題があります。

車内での高槻との会話について

帰りの車内、高槻と妻について語る長いシーンがあります。観客はすでに知っている情報がくり返されるので、うんざりしますが、興味を惹くのは「ヤマガと女子高生の話」のつづきです。

この物語への解釈は、おそらく原作への解釈になってしまいそうなので深掘りしませんが、この映画内で使われている部分だけを解釈するなら、女子高生が空き巣の左眼にペンを突き立てたこととは主人公の左眼が緑内障であることに繋がりそうです。女子高生がオナニーをしているときに現れた空き巣は主人公で、現実で主人公に浮気現場を見られたことに重なります。妻は罪を自覚して苦しんでもいるが夫である主人公は問い詰めることもしない。それは空き巣を殺したのに翌日には何もなかったことになっている女子高生の話と通じます。女子高生は防犯カメラに向かって「私が殺した」と告白します。妻が死んだ日、何かを告げようとしていたことに繋がります。妻が言いたかったことは「浮気をしていた」なのか、「離婚しよう」なのかはわかりません。

構成上では、この話が主人公にどんなインパクトを与えたかということが重要です。妻の物語の続きを知っている人間は、。浮気相手の一人であると言えそうです。ちなみに妻が時間軸通りに物語を考えていく人間だったとしたら、妻は死ぬ日の朝、主人公を見送った後に高槻とセックスしたことにもなりそうです。まあ、どうでもいいことです。主人公にとっても、高槻が浮気相手である可能性などは、どうでもいいことでしょう。

妻の口元アップの「恐ろしいのは真実を知らないでいること」というシーン。妻の言葉ではなくチェーホフの言葉なので、ストーリーとしては弱くなってしまうのですが、演出的には妻の口元を見せることで、妻の言葉として見せていました。主人公は「真実を知らないでいること」により、苦しんでいました。そして、真実を知れそうでいて、やはり、続きがあるのかないのかわからない物語を聞かされました。やはり「知ることができない」のです。

ここまでのストーリーを、3本目のインターナルなアークで捉え直してみます。

アクト1では妻の浮気~死という事件に遭遇した主人公は、アクト2では黙々と仕事をするということで自分を保ってきました。渡利に対して、ぽつぽつと語れるようになり、妻の声に惑わされることがなくなり、時間とともに癒えていったと言えそうです。アクト1でも逃げていた主人公が、アクト2でも逃げつづけてきたとも言えます。しかし、高槻の言葉によって、トラウマのフラッシュバックのように、改めて「真実から逃げていること」を突きつけられます。これはビートでいえばフォールです。逃げて逃げて、逃げ切っていた頂点(ミッドポイント)として、妻の代わりに渡利を座らせましたが、改めて妻が迫ってきたのです。主人公はこの問題と向き合うことが、インターナルなアークのアクト3になっていくのです。

PP2(AisL)「プロットポイント2」:「高槻の逮捕」この映画上、最悪なシーンだと感じます。PP2として機能していないと言ってもいいぐらいです。理由は以下の3つです。

一つ目は演出のチープさです。警察のマイクパフォーマンスから始まり、高槻の頭を下げる挨拶、警察へ連れていかれ方など、地上波2時間サスペンスドラマのような演出です。この映画では、いい雰囲気の流れに、ときどきこういったチープなシーンが挟まれて、その都度、感情移入を邪魔されていました(※具体的に挙げるなら7分ぐらいの「妻を送ったときの会話シーン」、19分「医者の説明」、36分「葬式シーン」など)。PP2というストーリー上でも、大切なシーンで、そのチープな演出がされていることは興ざめです。警察が来て、高槻が逮捕されるというストーリー自体にも疑問がありますが、それを許容するとしても、もっとスマートな、映画的で、この作品の全体のトーンにマッチした演出があったはずです。

二つ目の理由は、直後のシーンにあります。ユンさんと女性スタッフが、演劇祭を中止にするか、主人公が「ワーニャ伯父さん」を演じるかという選択を迫ります。PP2として、しっかり機能させるのであれば、一回中止と決めてしまうべきでした。セーブザキャットでいう「オールイズロスト」まで落としてから、「何か上演する方法がないか?」→「主人公がワーニャ伯父さんを演じればいい!」→「覚悟を決める!」→「演じきる!」といった流れにすることで映画としてクライマックスが作っていけます(参考記事にあげた『SING/シング』と比べてみてください)。

全体的に抑揚を抑えた演出なので、そこまでアップダウンをつける必要はありませんが「考える時間を下さい」「2日まで」といった段取り会話は、他のシーンにも増して、ひどいと言わざるを得ません。「ワーニャ伯父さんを演じるか?」とここで言ってしまうのは、ネタバレのようなものです。観客は「ああ、そういうラストになるんだな」と予想してしまいます。言わなければ考えない人も、言われたら考えてしまうのです。脇役なんかに迫られず、主人公自らで気付いてほしいところでもあります。主人公は「ワーニャ伯父さん」から逃げてきたことは自覚していたはずです。ちなみに、わざわざ「2日」とフリを入れたのであれば、ギリギリになるとか、過ぎてしまうことでドラマとしては盛り上げられます。

「ワーニャ伯父さん」を演じるかどうかの心の葛藤を、アクト3の「ビッグバトル」としたいなら、ここで迫るやり方もアリだとは思います。しかし、この時点では「演劇」のプロットと「妻=真実を知る」というインターナルなプロットは、ミッドポイントがズレていて、アークが重なっていないため、同一の意味を持ちません。つまり「ワーニャ伯父さんを演じること」=「妻の死を乗りこえること」というフリが、十分に出来ていないのです。イコールにするためにはそのシーンが必要ですが欠けています。

三つ目の理由は、さらに、その後のシーン。主人公は、やや放心したあと、渡利の故郷を見たいと言い出します。主人公の回避型の性格からすれば、どこかへ逃避するのは構わないと思います。しかし「僕に見せる気はあるか?」などのセリフは、それまでの主人公の感情の流れからして不自然です。これは、渡利に対して決断を迫るようなセリフです。書き手の意識が、キャラクターの内面ではなく、ストーリーをもっていきたい方向に動かそうという方に向いてしまっている証拠です。渡利の「過去に向き合う」というプロットを唐突に、強引に動かそうとしているのです。

ここまでの渡利の役割は二つありました。

バディプロットの相棒役と、渡利を主人公のように見たときユナと出会って変わっていくアークです。そこに唐突に「母と向き合う」プロットが始まるのです。

ユナとの関わりを心が開いていく過程として、母と向き合うという展開になることは間違いではないかもしれません。しかしシーンで描かれてきたアークを無視しているのです。渡利が「北海道に戻りたくない」「向き合いたくない」といったフリはありませんでした。この後、明かされる「母を見殺しにしたこと」に対しての、秘密を抱えているようなフリもありませんでした。だから、ここまでのキャラクターアークの延長ではなく、新しいプロットを始めた形になってしまっているのです。

アクト3から新しいプロットを始めるというのは構成的には厳禁です。ラブストーリーで進めてきたストーリーを、クライマックスだけカーアクションにするようにチグハグさです。演出やアクションでどんなに盛りあがっても、キャラクターアークが通ってなければ、観客は白けます。

以上、3つの理由でPP2の問題点をみました。

逮捕の演出がチープなこと、ワーニャ伯父さんを演じることが解決になるという関連性が不十分なまま、唐突な渡利の新プロットに強引に繋げたこと。急ハンドルを切ったように、ストーリーをねじ曲げています。アクト3(クライマックス)で「北海道へ行かせる」「ワーニャ伯父さんを演じる」という結論あるきの言動ばかりです。こういった理由から、最悪のPP2なのです。

また、渡利の運転手の仕事は、演劇祭からの依頼です。PP2で演劇祭中止というところまで、落としていれば、渡利ともお別れという展開がつくれました。バディプロットとしては定番PP2なので、バディプロットを機能させることもできましたが、これも取り逃しています。

DN「ダーク・ナイト・オブ・ザ・ソウル」PP2がきちんと機能していないところでは、このビートは機能しません。北海道へ向かう道中は、このビートらしい演出ではあります。しかし、PP2での落ち込み具合が足りないので、暗いトーンはなく、ただの移動中のシーンに見えます。買い物をしているシーンなど、のんびりしているようにすら見えます。ビートを機能させるのであれば、PP2で高槻が逮捕されたあと、演劇の中止を告げられ、解決手段も見えないままに「どこでもいいから走らせてくれ」といった「ダーク・ナイト・オブ・ザ・ソウル」を入れることができました。このあとに、思いついたように「君の田舎が見てみたい」と言う段階をつくるだけでも、北海道へ向かうテンションはすいぶんと変えられたと思います。

ひとつひとつのシーンに時間を使っているわりに、ビートにあたるような大事なシーンに時間を使っていないことは、構成に問題があると思います(原因が演出か編集か脚本かは問いませんが)。

BBビッグバトル:「北海道へ」+「ワーニャ伯父さん」これもビートとしては機能していません。盛り上がりがらないクライマックスですが、アクト3なのでビッグバトルとしてとっておきます。ビッグバトルは演出上に派手にしたり、時間をかければ成立するというものではありません。アクト2までのストーリーを集約して、大きな敵や真実と向き合い、結論を出すための闘いです。この映画のアクト3がいかにズレているかを説明します。

北海道へ

既に書いたとおり、PP2の時点で問題となっているのは「演劇が上演できるか?」だけです。「主人公がワーニャ伯父さんをを演じる」という解決策を先に出してしまっているため、観客も「どうせ、やるんでしょ」としか思っていません。

アクト3に入ってからでも「ワーニャ伯父さんを演じる決断」=「妻の気持ちと向き合うこと」と関連づけるようなシーンを入れれば良かったのですが、場違いな会話ばかりしています。

「場違い」というのはアクト3で話すような内容ではないということです。

運転の途中、主人公は妻が死んだ日のことを語ります。ここも観客はすでに知っている情報ばかりです。新しいのは、妻の家に帰るのが怖くて、すぐに帰らなかったということです。これによって「罪悪感」をもっていたという新しい設定です。アクト3で「実はこうでした」と言われても、唐突な設定の付け足しにしかなりません。

「罪悪感」を提示したことで、ストーリーに何が起きたでしょうか?

ここまで「真実を知ること」「知れないこと」から逃げてきた主人公のアークが、ここで「罪悪感を抱えていたこと」にすり替わってしまっています。「ビッグバトル」という言葉に合わせて喩えるなら、対戦相手が急に変わったのです。もし、アクト3を「罪悪感」と向き合うビッグバトルにしたかったのであれば、むしろアクト1からのの構成が変わっていたはずです。

キャラクターアークを無視して、ストーリーの焦点を変えられても、観客はついていけません。

主人公同様に、渡利は「母を殺した」と語り始めます。驚かすような話しぶりですが、何のことはない「見殺しにした」というだけです。仮に、本当に渡利が殺していたら、ドラマの印象は変わりますが、それでも、こんなタイミングで場違いなミステリーやサスペンスを入れたところで盛り上がりません。

観客は、アクト2までに見てきたアークの延長が見たいのです。アクト3でこういう展開にしたいのであれば、アクト2からの流れを、ここに繋がるようにもってくるべきでした。

表面的な会話に、やや驚かされながらも、観客の率直な気持ちは「何のために北海道に向かっているのか、いまいちわからない」ではないでしょうか。

雪の中、倒壊した渡利の実家につきます。

主人公が戦うべきのビッグバトルを奪うようにして、渡利が過去と向き合い始めます。このタイミングで出される「母が多重人格だった」などは、ストーリー的に「?」しか浮かびません。

数分前に提示されたばかりの罪悪感の問題が、早くも解決に向かいます。本来はこれを乗りこえるための旅こそがアクト2なのです!

あっという間に母を受け止め変化・成長した渡利は、主人公にも妻を受け入れることを促します(セリフだけで)。

主人公が感情を吐露します。

抑えて抑えて、爆発させる。ミッドポイントの「公園での稽古」以上に、ギャップを出して、観客への感動を狙った演出だと思います。クライマックスで大技を決めようとしたという感じすらします。

僕は全く感動しませんでした。公園でのシーンのが心動かされました。同じように感じられた方は多いと思いますが、原因は明確で、ストーリーアークがないからです。

「公園での稽古」のシーンでは、「演劇」のアークの延長として到達したミッドポイントでした。努力が報われた瞬間と言い換えてもいいかもしれません。

しかし、この雪山での感情爆発は直前にセットアップしたばかりの「罪悪感」の、数分後のペイオフでしかないからです。カタルシスが足りません。

主人公の感情吐露のセリフを引用しておきます。

「僕は正しく傷つくべきだった。本当をやり過ごしてしまった。僕は深く傷ついていた。気も狂わんばかりに。でも、だから、それを見ないフリをし続けた。自分自身に耳を傾けなかった。だから、僕は音を失ってしまった。永遠に。今わかった。」

声を震わせて、、

「僕は音に会いたい。会ったら怒鳴りつけたい。責め立てたい。僕に嘘を突きつけたことを。謝りたい。僕が耳を傾けなかったことを。僕が強くなかったことを。帰ってきてほしい。生きてほしい。もう一度だけ話がしたい。音に会いたい。でも、もう遅い。取り返しがつかないんだ。どうしようもない。」

渡利が抱きしめる。

主人公が抱きしめ返す。

「生き残った者は、死んだ者のことを考え続ける。どんな形であれ、それがずっと続く。僕や君はそうやって生きていかなくちゃいけない。生きていかなくちゃ。」

カメラに背を向けて、

「大丈夫。僕たちはきっと……大丈夫だ」

これらのセリフは、テキストとして読めば、とても素敵なメッセージです。文章の内容を否定する気持ちは全くありません。感動的ですらある文章です。

戦争やコロナに限らず、多くの人が、身内を亡くしたり、とりかえしのつかない失敗をしたり、死にたくなるような喪失感をもっています。そういう人々の心にストレートに投げかけます。

しかしセリフ(テキスト)で投げかけるのは、映画のやり方ではありません。詩です。

ミッドポイントの公園で「一切、損なうことなく、それを劇場で起こす」と家福自身が言っていましたが、僕はこのシーンを見ても感動しませんでした。

映画はストーリーで投げかけるものです。テキストで投げかけるものではありません。

ある男が女に向かって「たとえば君を愛してる」と言っているシーンがあったとします。次のシーンに、その男が女を殴っていたらどうでしょう? セリフ(テキスト)の「愛」など一瞬で崩れます。

反対も示しておきます。

ケンカばかりして、何度も別れては、よりを戻すカップルのストーリーを見せられたら、どうでしょう? 口では「愛していない」と言っていても、この二人は愛し合っているのかもしれないと感じるでしょう。

物語はキャラクターアークによってテーマを伝えるものです。

ここでの主人公のセリフも、あくまでキャラクターアークの中の、一シーンとして捉えるべきです。裏を返せば、キャラクターアークがしっかり描けていれば、セリフなんかなくとも表情だけで観客を感動させられます。それこそ映画的と言えるのでないでしょうか? キャラクターアークが描けてないから、余計な言葉で補う必要があるのです。

アクト2で「家福」という人の言動は、このクライマックス(セリフ)に辿りつくための過程だったと本当にいえるでしょうか?

そういったことを踏まえて、もう一度、セリフを読んでみてください。

スクリーンの中で、役者が泣いていたからといって、こちらが感情移入していなければ、白けるだけなのです。

感受性豊かでつられて泣いてくれる人もいるでしょう。けれど、作り手はそこをターゲットにしてはいけません。

いかつい顔しして、腕組みをして身構えているような観客さえ感動させることができれば、感受性豊かな人が感動するのは待ちがいないのです。

家福の演劇論にあった「上手くやる必要はない」に、反論するなら「作り手は、上手くなくてはいけない」のです。

生き方は不器用でも構いません。「上手く生きる必要はない」と思います。

けれど、仕事はどうでしょう?

レストランのシェフが「美味くなくていいのです」と言っていたら、どうでしょう?

技術的な向上心がないことと、他者に不寛容なことを履き違えてはいけないと思います。

ワーニャ伯父さんについて

北海道で「生きていかなくちゃいけない」と決心した主人公は「ワーニャ伯父さん」を演じることが出来るようになりました。

名シーンといわれる『ワーニャ叔父さん』のラストを、手話を使って演じる。ここだけとれば、とてもいいシーンです。

ですが、キャラクターアークとしては雪の中でのシーンの繰り返しです。

セリフ(テキスト)は「ワーニャ叔父さん、生きていきましょう」から始まり、前シーンの続きのように繋げていますが、ストーリーに進展はありません。長いエピローグのようです。

チェーホフの『ワーニャ叔父さん』のラストは、伯父さんが「自殺してしまうかもしれない」というアークからの「思い止まる」というシーンなので名シーンとして成立しています。

北海道で未解決の部分を残すことによって、同じようなアークを作れたと思いますが、そうはなっていません。うまくコントロールすれば、いいシーンを、さらにいいシーンにできた可能性を感じます。

このシーンは「演劇」のプロットの結論となります。

ログラインにしてみると、アークのブレがよく見えます。

妻の浮気を見て見ぬ振りをしてきた男は、突然、妻を亡くした。二年後、演劇祭のために「ワーニャ叔父さん」を演出をして「本物の瞬間」を作りあげるが、役者の一人が殺人を犯し、演劇祭は中止の危機に陥る。しかし北海道でトラウマを乗りこえた運転手に諭されたことによって妻への罪悪感を克服し、ワーニャ伯父さんを自ら演じきった」

インターナルな解釈を排除すると、こんなストーリーになります。各アクトのつながりが不自然なのがよくわかります。ちなみに渡利のバディプロットに関してはPP2がないのでログラインになりません。

主人公のシーンはここで終わりますが、渡利のシーンが続きます。

北海道で「母の過去と向き合うプロット」が唐突に入ったので、アークが途切れているように見えますが、手話を使う役者ユナの演技を見ることは、客席で見ている渡利にとってはミッドポイントと言えそうです。

家福の言っていた「観客でそれを起こす」は、メタ発言としてはともかく、物語内では効果があったようです。

エピローグ:「渡利の韓国」

時間経過が不明ですが、渡利が韓国にいます。主人公の車に乗っています。ユンさんの犬が乗っていることからも、ユンさんとユナと一緒に行動しているだろうと思われます。主人公は出てきません。

「主人公から車をもらった」という意見を聞きましたが、映画内にフリはなかったので、推測の域は出ません。主人公が韓国で『ワーニャ伯父さん』を上演していて、引き続き主人公の運転手をしているだけかもしれません。たまたまた買い出しに出ただけとか。情報が足りないのでわかりません。「家福と渡利がくっついた」という解釈をする人もいるそうですが、数年後ととらえるなら可能性はゼロとも言いきれないと思います。

どう解釈にせよ、ポジティブなエンドである印象は変わりません。

マスクをとると傷が治っています。「消す気になりません」と言っていたので、渡利は変わったのです。

自分が制作者だとしたら、『ワーニャ伯父さん』の一幕で映画を終わるというのは気持ち悪さがあります。ラストシーンが他人の演劇ということになるからです。『ドライブ・マイ・カー』というタイトルを見せるためにも車のショットで終わりたいところです。犬は可愛いし、ショット自体はとても綺麗で、アッパーでさわやかなラストだと思います。

個人的な感想

冒頭からスローテンポな映画だなと思いつつ、眠気はなかったのでそれほど苦ではなかった。疲れているときに見始めたらウトウトしていたかもしれない。それでも途中で3回休憩をした。演出のテンポが、そこそこ統一されているので、ストーリーが進まないことへの苛立ちはあまりなかったが、演出にブレがあるシーンが出てくると、心地よい音楽を聴いていたのに、そこだけ音が外れたような気持ち悪さがあった。分析にも書いた通りPP2の外し方には耐えられず、長めの休憩をしないとつづきが見られなかった。手話を含めた「多言語」「多様性」、村上春樹原作からきていると思われる数多いpain要素と誰にでも刺さるストレートなポジティブなメッセージ(それをセリフで言ってしまうこと)、「ワーニャ伯父さん」が持つセリフの強さと、批評家が好みそうな演劇論護、おしゃれな車、誰もがどこかしらにフックされそうな要素が投げ込まれているが、それらが一つのストーリーとしてダイナミックに動いているかというと疑問。ショットに関して、車のショットはマスターショット的にセオリーが確立されている(車なのでパターンが少ない)ことが安定に繋がっていると思う。「上手くやらなくていい」という自己弁護の元、「能」を思わせるような人形のような演技と一部シーンでの感情の表出でギャップをつける方法は、試みとしては面白いが、結局、見ている方は棒読みを見せられていて、もっと効果的にその演出を使う方法があったと思う。キャラクターアークが伴っていない大問題は分析で書いた通り。3時間という長尺については、ゆっくりと、時間をかけて、感情と向き合うというコンセプトは共感できるし、村上春樹的な回避性の主人公のキャラクターのテンポとも合ってはいる。手話のシーンでも活きている。問題は尺が長いことよりもテンポを崩すシーンがあることだったと思う。ゆっくりなら、全編ゆっくりで貫いてくれるなら、映画に身を任せられるが、中途半端なものが混じっているので、乗り心地が悪い。丁寧に描こうとしたら時間をかかる。けれど、シーンに時間を使うこと=丁寧な描写ではない。PP2以降は、脚本がボロボロ。分析には書かなかったが、高槻の処理も失敗している。苦しい現実にも耐えながら生きていくというテーマからするとケアが必要なキャラだった。犯罪者は切り捨てているようにすら見える。チェーホフと絡めるなら自殺で処理することもできたと思う。それならPP2の印象も、アクト3の運びも変えられたと思う。自殺がやりすぎだとしても、罪を犯す原因が盗撮にキレるというのがとってつけたようで、安易だし、演出もチープだった。殴っただけで死ぬというのも、現実ではありえるとしても、とってつけたような設定。死なせる必要があったのか? 重要なキャラを、そんなチープな理由で物語から退場させる必要があったか?という疑問。友人の意見だが「車を大事にする人が一週間も、成田の野ざらしになる駐車場には止めない」という指摘は、小さなことのようで本質があると思う。作り手が、主人公の内面描写よりも映像的な見え方を優先しているということ。映画であれば、画が汚くなっても、キャラクターアークに合わせた描写をするべきで、友人のような人が、そういう丁寧な描写に触れたとき共感が生まれ、感情移入して、ドラマにも引き込まれる。意味はないが思わず、笑ってしまったシーンはオーディションのおばちゃん役者が「まだ私のセリフを終わってないんだけど」と言ってたり、外国語のとき眠くなっちゃうとか雑談しているところ。妙にリアリティがあって面白かった。こういった感情描写の方が、能面の主人公達より、印象に残る。能面でいくなら、どこを出して、どこを抑えるか、キャラクターアークに基づいて全体をコントロールするべきだったとも思う。

緋片イルカ 2022.3.8

定期的に課題作品の分析などを行いながら話し合うイベント→「物語分析会」

真剣な作家活動に興味ある方→「同時代作家の会」