その孤島に招き寄せられたのは、たがいに面識もない、職業や年齢もさまざまな十人の男女だった。だが、招待主の姿は島にはなく、やがて夕食の席上、彼らの過去の犯罪を暴き立てる謎の声が……そして無気味な童謡の歌詞通りに、彼らが一人ずつ殺されてゆく! 強烈なサスペンスに彩られた最高傑作! 新訳決定版!(Amazon商品解説より)

前回の『ABC殺人事件』の分析にひきつづき、アガサ・クリスティの分析です。

オチは有名なので知っていましたが、作品として触れるのは初めてでした。

探偵役すら曖昧な群像劇のミステリーです。

群像劇をどのように構成についても触れながら解説します。

以下、真犯人までのネタバレを含みますので、ご注意ください。

※ネタバレ予防で広告を挟んでいます。飛ばすならクリック→【ジャンプ】

以下、ネタバレを含みます

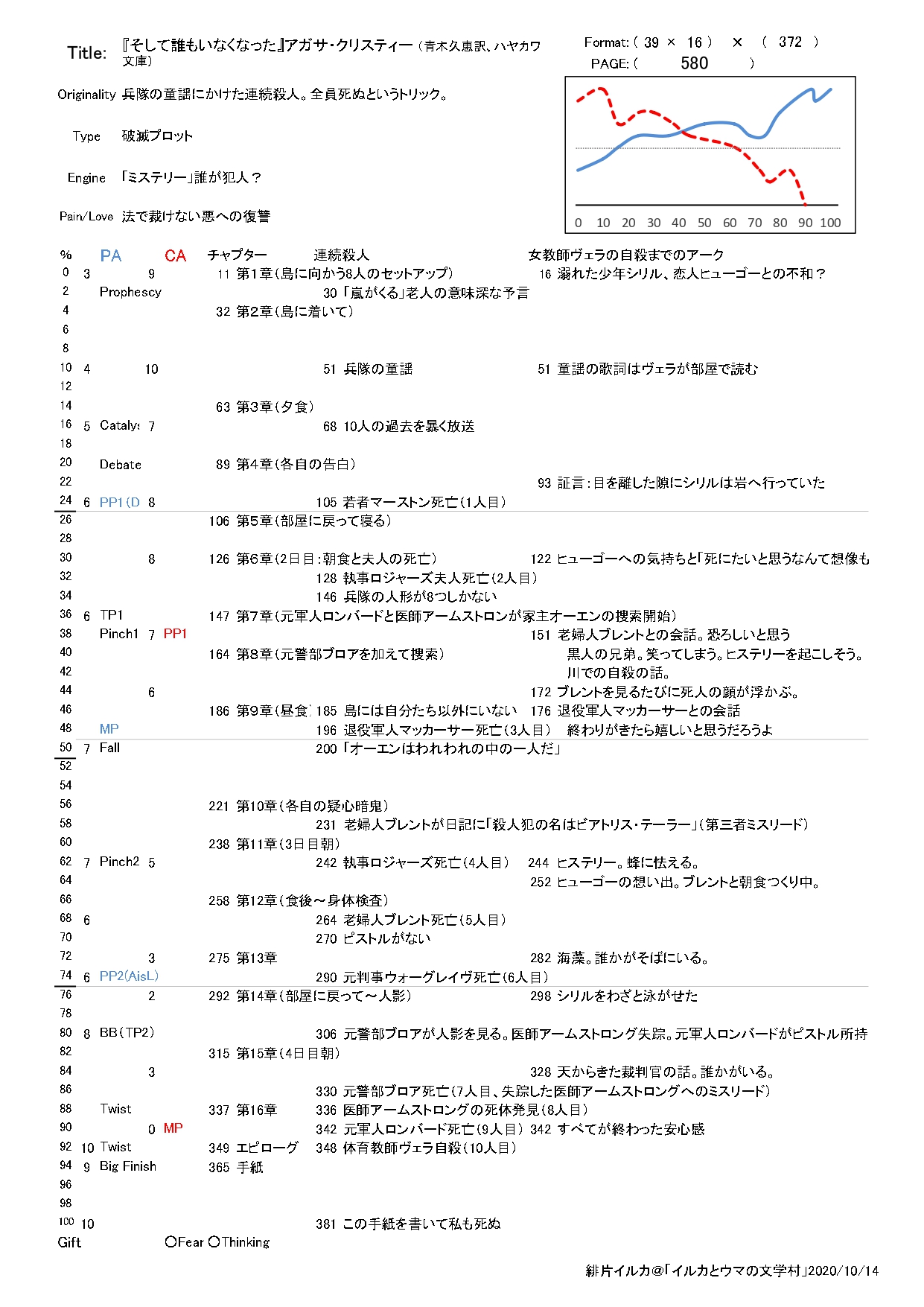

分析表

群像劇の構成について

三幕構成に関する基礎的な理解がある人向けに解説しています。専門用語もある程度は知っている前提で書いています。三幕構成について初心者の方は、こちらからご覧ください。

『そして誰もいなくなった』の前提として、群像劇について説明します。簡単に具体的な作品は省略します。

群像劇とは、主人公が一人ではなく複数いるストーリーです。

「では、主人公とは?」も確認しておきましょう。

キャストが豪華かどうかは目安にはなりますが、ストーリー上ではキャラクターアークをもっているかがポイントになります。

二人の刑事が捜査をするような場合は、二人でひとりの主人公のような働きをしていて、この場合はどちらかは「バディ」(相棒)の役割です。

「バディプロット」と、バディがいるプロットは別物です。(参考記事:「三幕構成と恋愛(プロットタイプとストーリータイプの違い)」(三幕構成25)

「バディプロット」では最初はいがみあっていたふたりが「旅」をするうちに友情や恋愛に発展します。

明確に二人の主人公が別々に描かれる場合は「コントラストプロット」です。このプロットでは刑事と犯人など対照的な二人の主人公が描かれます。

一般的なラブストーリーは、一人の主人公に視点がおかれるときが多いですが、相手側も同じぐらいの比重でアークが描かれていれば「コントラストプロット」の一種にもなります。

主人公が三人以上になれば群像劇と言えます。

よくあるのが、グランドホテル型と呼ばれるもので、特定の「場所」や「日にち」などの共通点をおいたショートドラマで構成されているものです。(映画グランド・ホテル

それぞれのキャラクター達はシーンでの絡みがあっても、それぞれが独立したドラマで展開されている場合は「オムニバス」と呼んでよいでしょう。完全に独立していて、ただ短篇を寄せ集めただけのようになっている場合もあります。小説でいえば「ホラー小説傑作選」とか「女性作家による恋愛小説集」のようなものです。この用語は構成上での意味はさしてない一般的な印象の問題です。

一方、テーマなどで深い関連を持った複数の人物が描かれる場合は「マルチプロット」と呼びわけておきます。つまり群像劇らしい群像劇です。

ロバートマッキーは『ストーリー ロバート・マッキーが教える物語の基本と原則』の中でノンプロットとしていますが、主人公が複数になると「誰の、何の話なのか?」がわかりづらくなります。一人一人のアークがあいまいになっていくからです。アークが焼失して、シーンの羅列のようになってしますのです。それを回避して、一本の軸を据えると、群像劇のように見えても構造上は主人公が一人いる形になります。

このように一般的な人が、ひとくくりに「群像劇」と呼んでいても構造上はさまざまなタイプがあるのです。

では、『そして誰もいなくなった』について考えていきましょう。

童謡殺人とヴィラのサブプロット

この作品は群像劇のタイプでいうと「マルチプロット」に相当します。

10人の人間が「兵隊島」という島に招待されます。そして、兵隊がひとりずついなくなるマザーグースにかけて連続殺人が起こります。江戸川乱歩いうところの「童謡殺人」というものです。余談ですが兵隊の歌は初稿ではTen Little Niggersで小説連載時のタイトルもこれだったそう。さらに元のマザーグース自体はTen Little Indiansだそうです。

まさにグランドホテル型です。ミステリーではクローズド・サークルと呼んだりもします。

読者が信頼できる主人公がいないため、ときには判事の男が、ときには元刑事が探偵役となって物語を動かしていますが、彼らも殺されていき、キャラクター達の疑心暗鬼に合わせて読者も、いったい「誰が犯人で、何が起こっているのだ?」というサスペンスを駆りたてられます。(参考記事:「ストーリーエンジン」(三幕構成26))

主人公のあいまいさが、サスペンスを生む効果に寄与しています。

初見ではわかりませんが、10人のうちの最後に生き残るのは体育教師のヴィラという若い女性です。そして自殺します。

そして誰もいなくなるわけですが、このヴィラは前半では「自殺するなんて理解できない」といっていて、彼女が恐怖のなかで混乱と罪悪感に苛まれ、自ら命を絶つというアークが描かれています。

これはメインプロットの「童謡殺人」に対するサブプロットです。

また余談ですが、アガサ・クリスティ自らによる戯曲版では、ヴィラは客の一人ロンバードと恋におち(まさにハリウッド映画的サブプロット!)、二人で生き残り、計画に失敗した犯人の方が自殺するそうです。映像版でも、この流れに沿っているものが多いそうです。

1945年の『そして誰もいなくなった』でも、二人が生き残ります。

主人公に共感させるため、生き残る二人は無実であるという設定に変えられています(ちなみに、こういうテクニックをセーブザキャットと呼びます)。主人公が明確になっているため、サスペンスは弱くなっていますが、犯人と思わせた者が死んでいくという別のサスペンス展開が明確になっています。

疑心暗鬼型のマルチプロットにするか、主人公を明確にしたサスペンスにするかは、効果が違うのでどちらが優れているというものではありません。映画には演出上、原作にはない面白味が加えられています。原作こそが正統という立場は安易な考え方だと思います。

ミステリーとサスペンスのバランス

一部、1945年の映画版とのちがいにも触れながら、具体的にビートを見ていきます。

兵隊島へ向かう8人のセットアップから始まります。「主人公のセットアップ」というより、主人公たちのセットアップといったかんじです。人物名の多さに困惑します。8人の人物名にくわえて、それぞれが招かれた経緯、さらに正体主がオーエンでない者もいる。「人々がよくわからないまま島に集められている」というサスペンス性には満ちていますが、「あのアガサ・クリスティの小説である」という信頼がなければ、やや読み進める気力をそがれる部分があります。映画版ではこの経緯はごっそりと省かれて、必要最低限の説明が、事件を進めながら語られます。これはいかにも飽きさせないための映画的な演出です。けれど原作の細かい情報の多さは、読者があれこれと推理を楽しむ上では必要不可欠だと思います。どちらも効果が違うのです。

「カタリスト」は「10人の過去の犯罪を暴くレコード」です。ここから事件が始まるといえます。10人が集められた理由が読者にもわかります。各自のリアクション(「ディベート」)を経て、予想通りに一人目が死にます。連続殺人の開始です(「プロットポイント1」)。殺人事件が起こるプロットでは(「デス」)は重要ではありません。ビートの機能以前に、はっきりと人が死んでいます。

以上は、プロットアークとして見た場合です。これで十分に機能しているといえますが、マルチプロットゆえの(あるいは主人公不在ゆえの)テンポの遅さを感じます。読者も連続殺人が起きることは予想済なので、2人も死んでなお、自殺や事故と思っているキャラクターたちとのテンションのズレを感じます。1人目が死んでから「オーエン探し」(自分達以外にどこかで隠れている者がいると思って捜索する)までが少し長いのです。ここは主人公が明確な映画版ではすぐに「どこにもいない」→「この中に犯人がいる」となります。つまりサスペンスを減らしてミステリーを早めています。小説で男達が「オーエン探し」を始める地点をプロットポイント1とはべつにターニングポイント1としてとりましたが、両者がズレるというのは映画であれば、ほぼありません(参考記事:「プロットポイントとターニングポイントの違い」(三幕構成1))。

自殺においこまれる体育教師ヴィラの狂気が始まる地点をサブプロット=「ピンチ1」としてとると、老婦人ブレントと会話する中で「水死」「神によって必ず罰せられる」といったモチーフが暗示されヴィラを追い詰めていくことになります。同時にブレントを怪しいと思わせる読者へのミスリードとなっています。

残された8人が「これは連続殺人だ」と意識して、皆が警戒していた中で3人目の被害者がでます。これが(「ミッドポイント」)です。そして「この中に犯人がいる」というミステリーが始まります(「フォール」)。『ABC殺人事件』でも同様の位置に、同様のシーンがあったのでアガサ・クリスティのクセの一つかもしれません。

4人目の被害者がでたところでヴィラは蜂に怯えてヒステリーを起こします。その直後、ブレントが殺された部屋に蜂がいます。これら2つの殺人は、サブプロットであるヴィラの狂気を煽る機能を果たしています。ビートでいえば「ピンチ2」として機能しているのです。

5人目の被害者は、真犯人でもある判事ウォーグレイヴです。ここが「プロットポイント2」です。もちろん偽装殺人です。連続殺人が続いているので「旅」の終わりには見えませんが、これ以降、プロットアークとしての変化が生まれます。つまり、犯人が絞られてきてクライマックスのアクト3に入っていきます。このタイミングでウォーグレイヴを殺しているのは見事だと思います。というか、構成上、真犯人であれば、ここで殺しておくのがベストといえます。ここ以外ありえないのです。たとえば前半で殺された若者や執事の妻が犯人だったり、実は隠れていた犯人がいたというのもミステリーとして興ざめです。「この中に犯人がいる」といったところから、読者と作者の勝負でもあるのです。その中にいなければアンフェアと言われます。では、アクト3で生き残っている4人の中に真犯人がいたらどうでしょう? これでは読者に当てられてしまいますし、当てた読者はこう思うでしょう。「俺は犯人を当てたぜ! アガサ・クリスティのミステリーなんて大したことないな」と。真犯人をこのタイミングで殺していることに作者の「当てられるなら当ててみろ」という姿勢がみえます。また、サブプロットのヴィラはついに過去の罪を認めます。これは「ダーク・ナイト・オブ・ザ・ソウル」としてとってもよいかもしれません。このビートはそれほど重要ではありませんが、アクト3に向けて、サブプロットの方でもいよいよ雲行きがおかしくなっていきます。もしも、ここまで「ヴィラだけは犯人じゃないだろう」と思っていた読者がいれば、急に怪しく見えてくるはずです。

元警部ブロアが人影をみます。これを「ターニングポイント2」として、「ビッグバトル」が始まります。ここまで犯人の影すら見た者はいませんでした。この違いがアクト3の胆です。今すぐ、追いかければ犯人が誰かわかるのです。ストーリーエンジンでは「サスペンス」が加わるので読者のテンションが増すのです。部屋を確認すると医師のアームストロングがいません。この時点で「あいつだったのか!」と思う読者はいないと思いますが、キャラクター達にはかなり有力な疑いです。そんな中でブロアが殺され、「アームストロングはどこにいるんだ?」と犯人は彼で疑いようのない展開をしてから、アームストロングの死体が発見されるツイスト。その時点でロンバードとヴィラの二人。映画版はここでロンバードは、自殺した友人がロンバードでじぶんはロンバードではないと明かします。そして二人で真犯人を暴いてハッピーエンドへつながるのですが、小説版ではヴィラがロンバードを殺します。人を殺した緊張と、これで自分は救われたのだという安堵。そこに自殺の舞台が用意されている。錯乱したヴィラは自ら首をくくります。マザーグースのとおり、そして誰もいなくなります。(余談:ここでヴィラが歌の最後は「結婚する」と言っているのは、別バージョンのマザーグースを踏まえたもの)。

エピローグで警察による事件の整理と、犯人の手記によって真相が明かされて物語はおわります。物語の1ページ目を開いてみると、真犯人である判事ウォーグレイヴのシーンで始まっているのに気づきます。言っていることは犯人として矛盾していません。改めて、読み直したくなってしまいます。

プロットの巧さの影に

「10人のキャラクターが全員死ぬ」これがこのストーリーのフックであることは言うまでもありません、。同じ企画で書いてみようと考えればわかることですが、創作の立場からすると、10人をどのタイミングで殺していくかというのはとても構成のテクニックがいります。

たんたんと一人ずつ殺していくだけでは読者が飽きてしまいますし、あまりに早く殺していくのは猟奇的でミステリーよりホラーになるでしょう。

きちんと分析してみれば、1人が死ぬごとに展開に変化が起きている(つまりビートとして機能している)ことがわかります。

これをアガサ・クリスティが狙ってプロットを立てていると賛美するだけでは分析の価値はありません。

ビートの本質はあくまで「BEAT=打つ」ことに過ぎません。どんな物語でも、重要キャラクターが死ねば、それだけで「ビート」になるのです。

ミステリーを長く書いていけば自然と「ビート」で変化を起こすという感覚が身についてくるとも言えるのでしょう。

面白い小説の「巧い部分」を抜き出してみると、残された「粗」も見えてきます。

10人のキャラクターにはそれぞれ設定があって、過去を抱えていますが、その悩みは深いレベルのものでしょうか?

サブプロットに据えているヴィラの葛藤は、構成上は正常から狂気にむかって展開されていますが、滑らかなアークというよりは、情報を小出しにしているだけの点の羅列に過ぎません。ヴィラをキャラクターとして立てすぎることはメインプロットのミステリーとバッティングするかというと、そうでもないと思います。アクト3に入って「ヴィラも犯人かも知れない」という変化を効果的にするには、前半ではむしろはっきりと善人に見せておいた方がよいでしょう。

人物の容姿や島や部屋の描写も少ないのもアガサ・クリスティの特徴だと思います。細かい描写はミステリーをジャマするときがあるのでバランスには注意が必要です。けれど、あまり文章に注意を払っていないのは特徴のひとつだと思います。

あくまで特徴のひとつです。良い悪いではありません。

分析の目的は、作品や作者を賛美することでも貶すことでもなく、特徴を炙り出して、盗むことです。

言うまでもなくミステリーの構成という点ではとても盗めるものが多い作品だと思います。

次回の読書会では「アクロイド殺し」を扱います。どうぞご参加をお待ちしております。

緋片イルカ 2020/10/14

『ABC殺人事件』アガサ・クリスティー(三幕構成分析#26)

『オリエント急行殺人事件』アガサ・クリスティー(三幕構成分析#29)